출발부터 꼬인 공항가는 길

정거장에 도착하니 공항버스 출발

택시 타고 가자 공사때문에 지체

싱가폴에서 경유

창이공항서 5시간 보내는 동안

책을 들었지만 내내 고개는 밑으로

다음날 9시간 또 비행

까다로운 뉴질랜드 입국심사

사과 하나 가방에 넣은 것이 화근

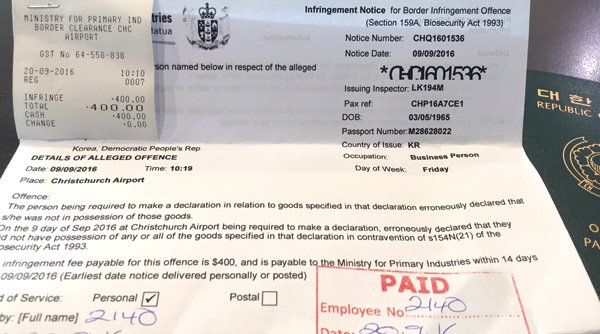

‘생물안전법’ 400불 벌금 맞아

9월 9일 뉴질랜드 여행을 떠나기 위해 채비를 하고, 공항버스를 타기 위해 택시에 올랐다. 시계를 보니 5시반 차 타기는 좀 아슬하다. 정거장에 도착하는 순간 공항버스가 막 떠나는 게 아닌가. 설상가상 15분쯤 지나 온 버스는 만원이라 탈 수 없는 상황.

결국 택시를 불러 탔다. 급한 내 모양새를 보고 기사 아저씨, 짐을 재빠르게 실어주고 알아서 악셀을 밟기 시작했고, 그제서야 안도의 숨을 내쉬었다. 그런데 고속도로 입구에 진입하자 차들이 진행조차 못하고 길에 서있다. 사고가 아니라 공사 때문이란 걸 뒤늦게 알고 더 분통이 터진다. 그러나 감사한 건, 그런 구간이 20분을 안 넘겼고, 알아서 아저씨가 최선을 다해 달려주었다는 것이다. 밀린 시간을 합해 공항까지 1시간도 채 안걸려 도착했다.

달리는 동안 일행들에게 먼저 개별로 체크인을 하라고 가이드를 해줬다. 그렇게 하라는 말이 입에서 잘 안떨어졌다. 그러나 이왕 벌어진 일 어쩌겠는가. 그나마 크게 늦지 않은 덕에 그들과 함께 무리 없이 체크인을 마무리할 수 있었다. 그들은 지방에서 심야공항버스를 타고 달려왔다. 하루 먼저 여행을 시작한 셈이다. 안내자가 미리 와있지 않은 상황(사고)을 그들은 웃음으로 포용했다. 그런 그들의 인내심이 더 큰 부채감으로 다가왔다.

애초의 계획이라면 싱가포르를 경유해 크라이스트처치에 도착하는 총 16시간의 비행 동안 책 한 권정도는 끝낼 심산이었다. 더도 아니고 딱 한 권만 책을 챙겼다. 뉴질랜드라는 장엄한 대 자연 속으로 들어가면서 책을 들고 가는 것은 모욕이라는 생각이 들었다. 언제든 읽을 수 있는 책 때문에 자연 속에 푹 잠기는 일을 방해 받고 싶지 않았다는 말이 맞을 것이다. 그래서 책은 비행기 안에서만 딱 한 권, 읽는 것으로, 마음을 먹었다.

여행 전에 어떤 책을 가방에 넣어갈까 고민하는 일은 언제나 즐겁다. 그런데 이번에는 고민하지 않고 책장에 다가가 랜덤으로 눈에 들어오는 책을 골랐다. 그 동안 내키지 않는 제목 때문에 읽을 생각도 하지 않던 책이다. ‘내키지 않는 제목’이 이번에는 오히려 끌렸다고나 할까. ‘네 멋대로 써라: Walking on water:Reading, Writing, and Revolution)’, 이전에 높이뛰기 코치였던 데릭 젠슨이 쓴 책이다. 펼쳐든 어떤 페이지에서 발견한 ‘어떻게 하면 안 가르칠까’라는 문구가 내 맘을 사로잡았다. 서문을 쓴 사람이 인간중심 상담을 그 오래 전에 주창한 칼 로저스라는 것도 맘에 들었다. 그러나 피곤한 몸은 그 책 한 권을 읽는 것마저 허락하지 않았다. 비행하는 동안 내내 고개를 떨구고 잠을 잤다. 싱가폴 창이 공항 라운지에서 5시간을 보내는 동안에도 책은 손에 들려 있었지만 내내 고개는 밑으로 떨어졌다.

다음날인 9일 싱가폴에서 저녁 7시 45분에 출발한 비행기는 다시 9시간 이상의 긴 비행을 거쳐 우리를 다음날 아침 9시 반에 크라이스트처치에 떨궈줬다. 그런데 그곳에서 예상에 없던 사건이 기다리고 있었다.

비행기에서 나눠준 뉴질랜드 입국신고서는 다른 나라의 신고서보다 항목이 길었다. 특히 국민의 공중 위생을 해하거나 감염 우려가 높은 음식들에 대해선 항목이 세밀했다. 조리되지 않은 음식물, 날음식, 유제품, 채소나 과일, 견과류, 육포, 심지어는 흙이 묻은 등산화까지도 신고하게 돼있었다. 뉴질랜드의 그런 까다로운 입국 심사에 대해서는 잘 알고 있었고, 7년 전 방문 때 제대로 경험한 적이 있어서 문제될 것들을 짐 안에 넣지 않으려 신경을 썼다. 사람들에게도 미리 주지를 시켜줬다.

이민국 심사대 앞의 긴 줄에 서서 기다리는 동안 H씨가 말했다. “그렇게 강조를 해도 꼭 문제를 일으키는 사람은 있더라고.”, “맞아, 그때 우리 팀에 있었잖아. 오렌지 때문에 곤욕을 치렀던 사람, 이름이 뭐였지.” 그의 아내가 말을 거들었다.

그들은 오래 전 패키지 여행으로 오클랜드 공항에 입국하던 때를 떠올리고 있었다.

“그것도 한 보따리 싸온 거라면 말도 안해. 먹던 오렌지 하나 가방에 둔 걸 깜빡 했는데 그걸 안 봐주고 벌금을 100불인가 200불 때렸다니까.” H씨가 말했다.

“그 돈을 진짜 냈단 말이야?” 옆의 D씨가 놀란듯 물었다.

“그럼, 아무리 사정해도 안통했다니까.”

이민국을 통과한 후 짐벨트로 가서 각자의 수하물을 찾았다.

밖으로 나가기 전 마지막으로 안전 심사대 위에 찾은 짐을 모두 올리고 짐 검사를 받았다. 우리 앞에서 스크린을 막 통과한 검정 가방을 들고 한 직원이 가방 주인을 물었다. ‘내 것입니다.’ 라고 말하자 직원은 가방을 들고 내 앞으로 왔다.

“가방을 열어봐도 될까요?”

“그럼요(sure).”

나는 전혀 잘못한 게 없으므로(innocent) 당당하게 말했다.

만약 내 가방을 직원이 들어올리는 순간에만이라도 알았더라면 아직 내 손에 있는 입국 신고서의 항목의 체크를 바꿀 수 있었을텐데.

운명은 이번에도 나의 편이 아니었다. 그녀가 연 가방 안에서 믿을 수 없게도 조그만 사과 한 알이 끌려 나왔다.

‘아아, 사과가 거기에 있었구나.’ 정말 까맣게 잊고 있었다. 싱가폴 공항 프라이오러티 라운지에서 쉴 때, J씨가 내 입에 넣어준 사과가 보기 보다 맛있어서 물 대신 먹으려고 한 알 챙겼던 것이다. 이후 완전히, 정말로 완전히 잊고 있었다.

사과는 MPI(Ministry for Primary Industries) 직원에게 인계됐다.

“금방 해결하고 올게요, 잠깐만 밖에 나가서 기다려주세요”

나는 사람들에게 말하고 경찰같은 유니폼을 착용한 MPI 직원과 함께 멀지 않은 MPI 데스크로 갔다. 명색이 리더인 내가 여행을 시작하기도 전에 이렇게 두 번이나 큰 실수를 한 것에 자괴감까지 들었다. 거기다가 400불이라는 거금을 사과 한 알 값으로 내기엔 좀 억울했다. 부당하게 느껴지는 건 쉽게 승복하지 못하는 게 나다. 의도적으로 가져온 것도 아니고, 있는지도 모르다가 이렇게 당한 경우는 정상참작을 해줘야하는 거 아닌가. 포기하지 않고 열심히 따지고 질문하고 호소했다. 그러나 통하지 않았다. 직원은 내 앞에 이미 벌금을 내고 간 다른 이들의 기록을 들이밀며 “예외는 없다”고 단호히 말할 뿐이었다. 그녀가 내게 뽑아준 서류를 보니 내가 어긴 것은 1993년에 제정된 ‘생물안전 법’ 제 159조였다.

벌금은 바로 내지 않아도 됐다. 14일 안에만 은행이나, 이곳에 다시 와서 내면 된다고 했다. 그때쯤이면 지금 같은 기분은 아니겠지 싶어 벌금내는 날짜를 늦추기로 했다. 벌금 청구서만 받아들고 나왔다.

궁금해하는 일행들에게로 돌아가 어깨를 쓱 올리며 아무 일도 아닌 것 처럼 한껏 밝은 표정을 지어보이지만 내 속은 쓰렸다. 그러나 그런 감정에 오래 머물 여유가 없어 다행이었다. 인포메이션 센터(I-center)에 가서 폰 보드의 위치를 묻고 폰 보드로 가서 전화기의 65번 버튼을 눌렀다. 마우이 셔틀 서비스 직원의 경쾌한 목소리가 전화선을 타고 넘어왔다. 공항 주차장으로 10분 후에 나가니 마우이 셔틀버스가 미끄러지듯 약속한 장소에 도착했다. <계속>

/정리=민경화기자 mkh@