응시

/길상호

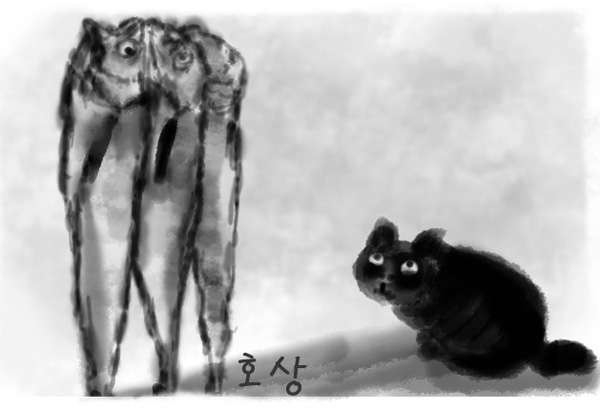

빨랫줄의 명태는

배를 활짝 열어둔 채

아직 가시 사이에 박혀 있는 허기마저

말려내고 있었네

꾸덕꾸덕해진 눈동자를

바람이 쌀쌀한 혀로 핥고 갈 때도

결코 흔들리지 않았네

꼬리지느러미에서 자라난 고드름

맥박처럼 똑, 똑, 똑,

굳은 몸을 떠나가고 있었네

마루 위의 누런 고양이

한나절 미동도 없이

자리를 지켰네

빨랫줄을 올려다보는 동안

고양이는 촉촉한 눈동자만 남았네

허기를 버린 눈과 허기진 눈이

사로를 응시하고 있는

참 비린 한낮이었네

- 시집 ‘우리의 죄는 야아옹’

겨울바람에 점점 마르는 명태와 겨울바람 속에서 쓰레기통을 뒤져도 좀체 먹을거리를 찾을 수 없는 고양이는 서로 동종인가, 이종인가? 분명 이종이면서 동종의 영역을 공유하는 두 동물 사이에는 왠지 모를 원초적 슬픔이 흐른다. 시인에게는 이미 생을 마감당한 명태의 꾸덕꾸덕 마르는 눈동자와 허기를 못 이겨 명태를 노려보는 고양이의 눈동자가 하나의 카테고리를 이루는 생의 실존적 고통이다. 그것은 ‘응시’라는 단어에 집약되어 시의 긴장감을 고조시킨다. 허기를 버린 눈이나 허기진 눈이 서로를 응시하는 상황에 놓이게 되는 것이 무릇 존재하는 모든 유기체의 법칙 아닐까? 정말 비리다. 비리다 못해 아린 날이다. /이정원 시인