호반의 도시 퀸스타운으로 이동

거리의 젊은이·카페 등 활력 넘쳐

부둣가 펍에서 호주 라거도 음미

도시 소음에 정겨움까지 느껴져

어느덧 두 갈래 길에 도착했다. 와나카를 통과해서 퀸스타운으로 갈 것인지, 크롬웰을 통과해서 갈 것인지 정해야 했다.

크롬웰은 이전에 가본 길이니 새로 난 길로 가보기로 했다. 그 길은 새로 생긴 ‘크라운 레인지(crown range)’였다.

잘 모르고 정한 것이지만 결과적으로 탁월한 선택이었다. 알고보니 최고 해발 1,121m에 달하는 크라운 레인지는 뉴질랜드의 주 도로 중에서 가장 높은 도로였다.

산들은 황무했다. 나무들이 자라지 못하는 산에는 키 작은 누런 풀들만 가득했다.

봄이 오는 9월이었지만 산 위에는 잔설이 그대로 있었다. 높은 민둥산 사이로 급한 커브길이 계속 됐고 눈앞에 끊임없이 산이 펼쳐졌다 이내 물러서고 다른 산이 다가오는 모습이 마치 주름진 커튼 속을 달리는 것 같았다. 본 적 없는 신기한 풍경에 우리들은 연신 감탄했다.

산 속을 벗어나 산 허리를 달렸다. 한쪽은 낭떠러지 길이었다. 역시 절경이었다. 퀸즈타운이 28㎞ 남았다고 알려주는 지점에 전망대가 있었다. 시야가 확트이면서 또 다른 풍경이 펼쳐졌다. 멀리 애로타운이 한 눈에 들어왔다.

갑자기 짙은 구름 사이로 해가 모습을 드러냈다. 어둡던 주변이 환해졌다. 천지가 개벽하는 느낌이 이런 것일까.

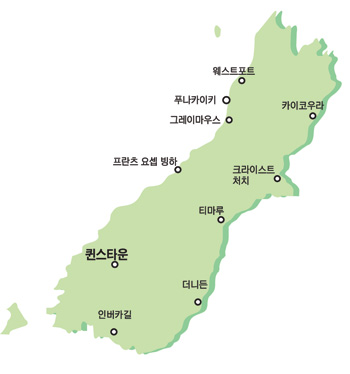

퀸즈타운이 가까워오자 4차선 도로가 나타났다. 크라이스트처치 이후 처음 보는 4차선 도로였다. 달리는 차들도 많았다. 대도시에 왔다는게 실감이 났다. 아름다운 남섬 중에서도 일년 내내 관광객들의사랑을 받는 도시, 과연 퀸스타운이었다.

퀸스타운(Queenstown)은 뉴질랜드 남섬 와카티푸 호반에 있는 도시로, 관광과 휴양지로 발달된 곳이다.

1862년에 부근의 애로타운에서 사금이 발견되면서 골드러시를 일으켰으나 수년 만에 금광의 고갈로 쇠퇴했고 현재는 와카티푸 호의 관광과 코로넷산에서의 스키, 해미티지와 밀퍼드사운드를 연결하는 알프스와 빙하, 빙식호(氷蝕湖), 피오르드에의 관광지로 유명하다.

와카티푸 호반을 따라 달리며 휴양 관광도시의 냄새를 흠뻑 들이켰다. 도로에는 분홍 매화가 피어나고 있었다.

먼저 마트에 들러 장을 봤다. 싱싱한 야채와 과일, 값싸고 질좋은 고기와 해산물들이 한껏 우리를 유혹했다.

우리가 머물 레이크뷰 할리데이 파크는 이름값(?)을 하는 곳이었다. 언덕 위 아주 전망좋은 곳에 위치해 있어 시내 뿐 아니라 말그대로 호수도 조망할 수 있었다.

저녁을 먹으면서 식당 통유리창을 통해 도시에 불이 하나둘 들어오는 광경을 내려다 볼 수도 있었다. 주방과 샤워 시설도 좋고 캠퍼밴 사이트의 잔디도 나무랄데 없이 잘 가꿔진 훌륭한 파크였다.

지난 밤에 삐긋한 허리 때문에 편한 방에서 자고 싶어하는 아들을 위해 DG는 따로 롯지 호텔 룸 하나를 얻었다.

사람들이 저녁을 준비하는 동안 나는 내일 골프 예약을 위해 파크 사무실로 내려갔다. 와카티푸 호수를 낀 멋진 골프장에서 첫 골프를 하고 싶어하는 어른들 소원은 들어줄 수 없게 됐다. 날씨 때문에 내일은 골프장을 열지 않는다고 했다.

다행히도 대안으로 애로타운 골프장을 예약할 수 있었다. 좀 멀긴 하지만 골프를 한 후에 애로타운의 운치있는 호숫길을 걸을 수 있으니 나쁘지 않은 옵션이란 생각이 들었다.

애로타운 골프장 예약을 마친 후에는 사무실 랙에 놓인 리플릿과 브로셔를 잔뜩 골라다 놓고 퀸스타운에서의 3일을 어떻게 보낼 것인지 연구하느라 마음이 분주했다.

이런 일을 할 때 내 에너지는 분출한다. 슬픈 것은 내가 하고 싶은 것과 고객인 그들이 하고 싶어하는 것이 다르다는 것. 이럴 때는 설득보다는 양보가 우선이다. 이 여행은 내 여행이기 이전에 그들의 여행임을 잊지 말아야 한다고 다시한번 되새겼다.

저녁을 먹지 않고 두 젊은 친구는 시내로 내달렸다. 맛집에서 식사할 몇 안되는 기회를 놓치지 않기 위해서다. 물론 물좋은(?) 바와 클럽 역시 그들을 불렀다.

저녁을 느긋하게 먹고 우리 어른들도 시내 산책에 나섰다. 파크를 벗어나 언덕길을 내려가는 동안 사람들 입에서 노래소리가 절로 났다.

도로를 하나 건너 계단참을 내려가니 바로 시내 중심으로 이어졌다. 캠프 스트리트과 숏오버 스트리트 교차로를 지나다보니 ‘로컬 사이츠’의 데스크는 무척 바빴다. 늦은 시간이었음에도 다음날의 액티비티를 예약하려는 사람들로 발디딜 틈이 없었다.

도시의 소음이 이렇게나 정겹다니. 자연을 벗삼아 다닌 며칠의 침묵이 보배다. 거리에서 몰려다니며 소리치는 젊은이들이 어여쁘고, 성업중인 바와 카페의 활기가 에너지를 한껏 올려준다.

같이 ‘멍멍~’ 노래하는 강아지를 옆에 앉혀 놓고 버스킹을 하는 뮤지션의 모습이 웃음을 자아내고, 물결에 아롱지는 부둣가의 네온사인이 사랑스럽다. 스타벅스에서 커피 한 잔을 마주하며 잠시 문화인으로 복귀하고, 라이브 음악이 함께 하는 부둣가 펍(Pub on Warf)에서 풍미 가득한 호주 라거와 에일을 마시며 파란 가스 불길에 손을 덥히는 시간이 참으로 안온하고 소중하다.

/정리=민경화기자 mkh@