| 스마트폰 하나로 수많은 정보가 실시간으로 오가는 시대다. 그러나 확인되지 않은 정보가 유튜브와 SNS를 통해 자극적으로 확산되고, 이를 언론이 다시 인용하며 사실처럼 굳어지는 악순환이 반복되고 있다. 연예인과 공인을 둘러싼 무분별한 의혹 제기 속에서 피해자들은 회복 불가능한 상처를 입고 있다. 경기신문은 ‘검증 없는 콘텐츠 소비 구조’가 사회에 미치는 영향을 짚어본다. [편집자 주] |

디지털 기술의 발전은 정보의 속도를 획기적으로 끌어올렸다. 하지만 그 속도만큼이나 빠르게 사라진 것은 ‘사실 검증’이다.

유튜브발 의혹이 SNS를 통해 급속히 확산되고, 언론은 이를 그대로 기사화한다. 그 과정에서 자극적인 단어와 편집된 이미지가 진실을 덮고, 의혹은 곧 ‘사실’로 받아들여진다.

연예인과 인플루언서를 향한 무분별한 의심은 결국 회복하기 어려운 낙인을 남기며, 사회적 신뢰와 공공 책임의 경계를 허물고 있다.

◇ 팩트 없는 낙인, 진실은 사라지고 피해만 남는다

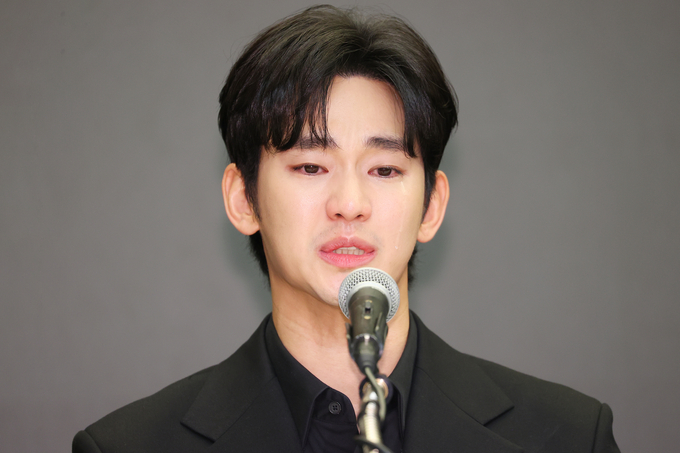

유튜브 채널 ‘가로세로연구소(가세연)’가 고(故) 김새론의 사망과 관련해 약 한 달이 지난 시점 배우 김수현을 정면으로 겨냥했다. 김새론 유가족 측의 주장이라며 제시된 영상에는 편집된 이미지, 추정성 짙은 자막이 덧붙여졌고, ‘그루밍’, ‘소아성애’ 같은 극단적 표현이 반복됐다.

가세연이 제기한 의혹은 두 가지다. 첫째, 김수현과 김새론이 미성년자였던 시기부터 교제했다는 주장. 둘째, 김수현 소속사 골드메달리스트가 고인에게 보낸 내용증명이 사망에 이르게 한 단초가 됐다는 것이다.

이에 대해 골드메달리스트는 “김새론이 15세였던 시절 김수현과 연애했다는 주장은 허위이며, 채권 회수 절차상 발송된 내용증명은 고인의 선택과 무관하다”고 공식 반박했다. 김수현도 기자회견을 통해 “사실과 전혀 다른 주장으로 인한 명예훼손”이라며 강경하게 맞섰다.

그러나 여론의 속도는 더 빨랐다. 광고 모델 계약 해지, 방송 출연 편집, 디즈니플러스 드라마 ‘넉오프’ 방영 연기 등이 이어졌고, 수천억 원대의 손해가 발생할 가능성까지 제기되고 있다.

현재 김수현은 가세연 김세의 대표와 유가족 측을 상대로 120억 원대의 손해배상 소송을 제기한 상태다.

◇ 자극은 남고 진실은 지워진다…플랫폼-언론 콘텐츠 악순환

가세연의 해당 영상은 공개 직후 150만 회 이상 조회됐고, 인스타그램·틱톡 등 SNS를 통해 빠르게 확산됐다. 여기에 “일각에서는”, “커뮤니티에 따르면”이라는 단서를 단 언론 기사 수천 건이 쏟아졌고, 이 가운데 상당수는 원본 검증 없이 유튜브 콘텐츠를 재인용한 것으로 분석된다.

전문가들은 이처럼 유튜브발 콘텐츠가 SNS에서 확대되고, 언론이 이를 기사화하며 다시 콘텐츠로 활용되는 악순환을 ‘콘텐츠 순환작용’이라고 지칭한다.

이 순환 구조에서 진실은 뒷전으로 밀리고, 감정적 자극과 소비성만이 남는다. 특히 피해자가 연예인이나 공인일 경우, 침묵하거나 대응하는 양쪽 모두가 비난의 대상이 되기 쉽다.

◇ 반복되는 정보 낙인…“회복은 어려워”

과거 마약 혐의에서 무혐의 처분을 받은 가수 지드래곤, 조작 편집 영상으로 논란이 일었던 유튜버 쯔양 또한 비슷한 과정을 겪었다. 의혹은 사실로 받아들여졌고, 사실이 밝혀졌을 땐 이미 ‘낙인’이 자리 잡은 후였다.

‘사이버 렉카’로 불리는 일부 유튜버들은 법적 처벌도 받았다. 구제역은 징역 3년, 카라큘라와 전국진은 각각 징역 1년에 집행유예 3년, 크로커다일은 벌금 500만 원을 선고받았으며 항소심이 진행 중이다.

그러나 이 같은 판결에도 유사 콘텐츠 생산은 멈추지 않고 있다. 자극과 클릭 수, 구독자 수라는 당장의 보상이 여전히 구조를 움직이기 때문이다.

◇ 책임 구조는 여전히 ‘공백’…제도는 따라가지 못해

2000년대 초반 故 최진실 씨 사건 당시, 루머의 진원지는 주로 언론이었다. 하지만 지금은 유튜브와 인스타그램 등 개인 기반 플랫폼이 시작점이며, 언론은 이를 인용해 책임을 피하는 형태로 진화했다.

전용기 더불어민주당 의원은 이 문제를 겨냥한 ‘사이버 렉카 방지법’을 발의했다. 그는 “가짜뉴스, 조작 편집, 허위 사실 유포 피해가 급증하고 있지만 해외 플랫폼이라는 특성을 악용해 책임 회피가 반복되고 있다”며 “피해자 입장에서는 사실상 실효성 있는 구제가 어려운 상황”이라고 지적했다.

한 미디어학 교수는 “검증 없는 콘텐츠 유통이 반복되면 언론과 플랫폼 모두 공공의 신뢰를 잃게 될 것”이라며 “검증 시스템 도입, 알고리즘 개입 최소화, 이용자 인식 전환이 동시에 이뤄져야 한다”고 강조했다.

누구나 정보를 생산하고 유통할 수 있는 시대. 하지만 그만큼, 누구나 ‘사실’을 확인하고 ‘책임’을 져야 할 이유도 커졌다. 더 늦기 전에 자극이 아닌 진실이 중심이 되는 구조로의 전환이 필요하다.

[ 경기신문 = 박진석 기자·이실유·안규용·김영민 인턴기자 ]