국내 주요 제조기업 3곳 중 2곳은 정부의 탄소중립 정책을 ‘인센티브보다 규제 중심’으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 특히 절반 이상은 한국의 국가온실가스 감축목표(NDC) 달성이 어렵다고 평가하며, 현실적인 정책 전환이 필요하다는 목소리를 냈다.

15일 한국경제인협회(한경협)는 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰해 매출 기준 1000대 제조기업을 대상으로 실시한 ‘탄소중립 정책 인식 조사’ 결과를 발표했다. 응답 기업 120개 중 64.2%가 “탄소중립 정책은 인센티브보다 규제적 성격이 강하다”고 응답했다. 반면 인센티브 중심이라고 평가한 기업은 4.2%에 불과했다.

이번 조사는 정부의 2035 NDC 제출과 제4차 배출권거래제 할당계획 수립을 앞두고 산업계의 정책 체감도를 파악하기 위해 이뤄졌다.

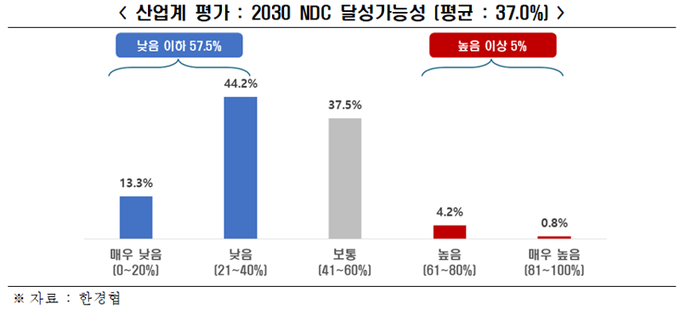

응답 기업의 57.5%는 NDC 달성 가능성을 낮게 봤으며, 달성이 가능하다고 평가한 기업은 5%에 그쳤다. 한경협은 “한국은 산업 구조상 온실가스 감축이 어려운 여건”이라며 “철강, 석유화학, 시멘트 등 고배출 업종이 전체 산업 부문의 73%를 차지한다”고 설명했다.

배출권 유상할당 비율 상향에 대한 우려도 컸다. 응답 기업의 52.5%는 현행 10% 수준을 유지해야 한다고 답했다. 정부는 지난해 말 발표한 제4차 기본계획에서 발전 부문의 유상할당 비율을 ‘대폭 상향’하겠다고 밝혔으나, 업계는 이에 따른 배출권 비용 증가, 전기요금 인상, 제조원가 부담 확대를 우려하고 있다.

한경협은 “국내 산업계는 수출 의존도가 높고, 대외 가격 경쟁력이 중요한 만큼 기업의 부담을 고려한 탄소중립 정책 설계가 필요하다”고 강조했다.

특히 일본의 배출권거래제를 참고할 필요가 있다고 제안했다. 일본은 기업이 자율적으로 참여하고, 감축 목표 설정도 자체적으로 하며 불이행에 따른 제재가 없다. 대신 목표 달성을 위한 금융·세제 인센티브를 제공한다.

글로벌 정책 변화도 눈여겨볼 대목이다. 미국은 올해 파리기후협정 탈퇴를 선언했고, EU는 기업의 환경 규제 부담을 줄이기 위해 ‘옴니버스 패키지’를 발표했다. 독일, 일본 등은 탄소 감축 기술 지원을 위해 전기요금 인하 또는 녹색채권 발행 등도 활용하고 있다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “산업 경쟁력을 해치지 않으면서 탄소중립을 달성하려면 규제 중심에서 인센티브 중심으로의 정책 전환이 필요하다”며 “경제 성장과 기후 대응을 동시에 고려한 실현 가능한 전략이 요구된다”고 말했다.

[ 경기신문 = 오다경 기자 ]