프랑스 계몽주의와 혁명의 불꽃을 피우는 데는 파리 문학 살롱의 역할이 큰 몫을 했다고 이미 언급한 바 있다. 신문이 아직 흔치 않던 시절, 살롱은 정보를 얻고 생각을 교환하는데 필수적인 장소였다. 이 살롱은 우아한 여성들에 의해 운영되었다. 그들은 대부분 지혜로웠지만 학식이 높거나 문장력이 탁월하진 않았다. 그러나 데피네 부인(Madame d’Épinay)의 경우는 달랐다. 그녀의 지적 능력은 탁월했고 아방가르드적 글을 써서 명성을 날렸다. 그녀는 살로니에르(살롱 여주인)였지만 고리타분한 관습을 반격하는 주제로 논쟁을 벌였고 그를 토대로 독창적이고 기교적인 글을 써서 널리 영향력을 펼쳤다.

하지만 많은 살로니에르의 운명처럼 데피네 부인 역시 순탄치 않은 삶을 살았다. 그녀의 본명은 루이즈 플로랑스로 1726년 3월 11일 프랑스 북부 발랑시엔에서 후작의 외동딸로 태어났다. 쉰여덟에 서른 살의 젊은 여인과 결혼한 아버지는 발랑시엔 성채의 총독이며, 생루이 왕립 기사단의 사령관직을 수행했다. 자상했던 아버지는 딸의 교육에 심혈을 기울였지만 불행히도 그녀가 아홉 살 때 원정 중 국왕을 섬기다 전사했다.

청상과부가 된 어머니는 부유한 세금 징수원의 아내가 된 언니를 따라 파리로 피신했고 루이즈에게 별 애정이 없어 딸의 양육에 무관심 했다. 결국 루이즈는 수녀원에 수감되었다. 세월이 흘러 아리따운 처녀로 성장한 루이즈를 보고 그의 사촌 동생 드니 조제프 라 리브 데피네는 첫눈에 반했다. 열일곱의 이 청년은 파리 북녘에 있는 땅을 매입한 후 에피네 후작이 되었고 두 살 연상인 루이즈와 1745년 12월 크리스마스 직전 결혼했다.

혼인으로 데피네 부인이 된 루이즈는 막대한 재산을 소유하고 귀족 신분에 올라 몽모랑시의 슈브레트(Chevrette) 성에 살면서 파리의 상류층과 교류하기 시작했다. 즉 금융가, 법관 귀족, 군인 귀족이 뒤섞인 계층에 접근할 수 있게 되었다. 이 엘리트 계층에 매료되었지만 자신의 교육으로는 그곳에 제대로 적응하지 못한다고 느낀 그녀는 얀센의 금욕주의와 남편이 빠져든 세속적 방탕을 모두 거부했다.

데피네 후작과 1남 1녀를 둔 그녀는 자식의 양육에 큰 관심을 가지고 있었다. 그녀는 귀족의 관습을 거스르며 스캔들을 일으켰는데, 특히 아이들에게 직접 모유 수유를 함으로써 더욱 그러했다. 이 선택으로 야기된 불협화음과 적대감은 그녀에게 큰 좌절과 고통을 안겨주었고, 나아가 남편의 불륜으로 가정생활마저 끌어가기 힘들었다.

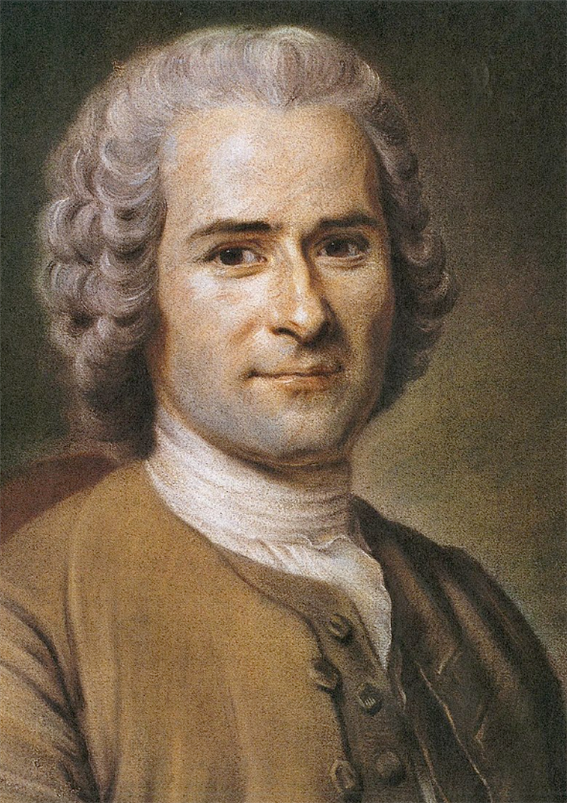

돌파구가 필요했던 것일까? 그녀는 자신이 살고 있던 슈브레트 성을 살롱으로 개조하고 문학 애호가 귀족들, 중세 문헌학자들을 모아 친밀한 서클을 구성했다. 그곳에서 여성은 예의범절(courtoisie)이라 불리다가 후에 예의(civilité)로 발전하여 문명화로 이어지는 삶의 방식을 보증하는 존재였다. 처음에는 장 자크 루소가, 그다음에는 드니 디드로가 주도한 이 핵심 세력은 문명의 발전을 옹호하고 종교를 폄하하는 계몽주의 철학을 발전시켰다.

남편의 간통으로 별거에 들어간 데피네 부인은 재산을 분할 받았다. 이로 인해 재정적 안정을 찾은 그녀는 1749년경 파리 생토노레 거리에 있는 남편의 호텔에 정착했다. 그녀는 이 화려한 호텔을 살롱으로 개조해 철학자, 학자, 작가, 예술가 등 총명하고 교양 있는 사람들을 모아 다양한 주제에 대해 자유롭게 토론했다. 그녀의 집을 거쳐 간 유명 인사들 중에는 루소와 디드로 외에 마르몽텔, 뒤클로와 돌바흐, 생 랑베르, 프랑쾨유, 달랑베르 등이 있었다. 볼테르는 데피네 부인의 살롱에 모인 손님들을 매료시켰다.

데피네 부인의 살롱은 세련된 취향을 가진 여인의 공간이었다. 그녀는 모든 친구에게 사랑받았는데, 그 이유는 그들을 자신보다 더 빛나게 했기 때문이다. 그녀는 생토노레의 호화로운 살롱에서 손님을 맞았고, 여름에는 더 사치스러운 슈브레트 성에서 손님을 접대했다. 그곳에서 루소는 ‘마을의 예언자’와 ‘야만인’을 탄생 시켰다.

그녀는 명랑한 갈리아니 신부, 아름다운 음악가 프랑퀴유, 가수들, 배우들이 금융가들, 의원들, 궁정과 군부의 귀족들과도 어울렸다. 데피네 부인은 사람들을 즐겁게 하는 것을 좋아했기에 살롱의 분위기는 가벼우면서도 때로는 열정적이었다.

그림(Grimm) 남작은 비련의 젊은 살로니에르를 든든히 지지해주었다. 남편에 의해 점차 파산에 이르게 된 그녀는 결국 슈브레트 성에 은둔했다가 더 소박한 브리슈 성으로 옮겨 갔다. 그러나 친구들은 그녀가 어디로 가건 따라다녔다. 그림은 프랑스의 계몽주의 철학자들뿐만 아니라 외국 외교관들을 모두 그녀의 살롱으로 데리고 가 단골손님으로 만들었다.

특히 루소와 절친이었던 데피네 부인은 철학자와 자녀 교육, 모유 수유, 부모와 자식 간의 관계 등에 대해 풍부한 대화를 나누었고 곧 그의 후원자가 되었다. 그녀는 루소를 위해 몽모랑시 계곡에 ‘에르미타주(L'Ermitage)’를 건립해 저작 활동을 할 수 있게 해 주었다. 그러나 1757년 루소와 그의 사상에 반대하는 그녀의 연인 그림과 갈등이 빚어졌고 데피네 부인은 그림의 편에 섰다. 이 남작은 1757년 루소를 그녀의 집에서 쫓아냈고 그로인해 데피네 부인은 영원히 루소와 소원하게 지내야 했다.

1760년대에 루소가 그의 고백록을 집필할 때 데피네 부인은 이 철학자가 자신에 대한 소문을 퍼트릴까봐 가명을 쓰기 시작했다. 가명으로 그녀는 자신의 삶의 선택을 정당화하고 루소를 공격하는 글을 썼다. 이 방대한 작품은 18세기 여성 문학의 걸작으로 평가받는다.

1762년, 그녀의 남편은 세금 징수원 직위에서 해고되어 파산했다. 그들은 어쩔 수 없이 슈브레트 성을 정리하고 파리로 왔다. 더 검소한 생활을 시작했지만 그녀는 여전히 살롱을 운영할 만큼의 활력을 가지고 있었다. 파리 생탄 거리에 위치한 데피네 부인의 살롱은 지적 분위기로 변모했고 1770년대 큰 인기를 끌었다. 그곳에서는 문학이나 음악뿐만 아니라 철학과 정치경제학에 대해 토론하며, 당시 새로 유행하던 커피를 맛보곤 했다. 모차르트는 이 살롱에서 1778년 자신의 최신 소나타를 연주했다.

일부 역사가들은 자유사상가와 계몽주의 철학자들을 끌어 들인 데피네 부인의 살롱이야말로 프랑스 혁명의 원동력이 되었을 것이라고 주장한다. 남편의 불륜과 사치에 희생된 데피네 부인은 장애를 매력적인 요소로 승화시킨 여인이었다. 살로니에르로서의 역할에 문필가로서의 활동을 접목시킨 그녀는 자신의 지적 여정을 통해 사회에 큰 영향력을 발사했다.

그러나 데피네 부인은 말년을 힘들게 보내야 했다. 가세가 기울자 그녀는 많은 소유물, 즉 서재에 있는 책과 보석을 팔아야 했고 결국 결핵에 걸려 쉰일곱의 나이로 생을 마감해야 했다. 다행이 눈감기 직전 그녀는 마지막 저작인 교육론으로 프랑스 아카데미의 일등상인 몽티옹 상(prix Montyon)을 수상했다. 그녀는 저서 외에도 루소, 디드로, 볼테르 등에게 보낸 풍부한 서신을 남겨 문학사에 중요한 인물이 되었다.