-드라마 <지옥>의 “시연”, 그 공포

사람이 죽는 걸 모두가 보면서 그를 구하려 들지 않고 가만히 보고 있거나, 또는 그걸 즐기는 일이 가능할까? 그것도 누군가에 의해 억울하게 죽임을 당하는데도?

도무지 감당할 수 없는 힘으로 상황을 압도하면서 그런 일을 벌이는 경우라면 어떻게 해볼 도리가 없기는 하나, 그렇다고 그걸 모두가 무슨 연극을 관람하듯 보면서 즐기거나 환호하기는 어렵다. 혹여 그러는 경우라도 바라보면서 공포는 쉽사리 사라지지 않게 될 것이다. 바로 이 “공포의 작동과 지배”는 이런 현장을 주도하는 자들의 포기할 수 없는 목적이다.

넷플릭스에서 전 세계의 관심을 모은 연상호 감독의 드라마 <지옥>이 말하는 “시연(試演)”이 이것을 보여준다. 여기서는 죽음이 미리 고지(告知)된 사람이 죽음의 사자(使者)에게 지옥으로 끌려가는 장면을 생중계하기조차 한다. 고지된 당사자에게 중계료 30억 원이 거래되는 일도 일어난다. 이왕 죽게 된다면 그 돈을 유가족이 되는 아이들에게 주겠다고 마음먹는 어느 엄마가 이 제안을 받아들인다.

이렇게 되기까지는 지옥의 사자로 짐작되는 괴생명체의 습격으로 사람들이 죽어나간다. 그리고 이 사건의 비밀은 사실 세상에 정의를 세우기 위한 ‘신의 의도’가 실린 것이라는 “진리”를 누군가 설파한다. 그는 정진수라는 인물로 “새진리회”의 의장 직함을 가지고 있다.

정 의장은 보육원 출신으로 그곳을 나온 뒤 티베트 초원에서 독수리가 시신을 처리하는 걸 본 뒤 죽음이 두렵지 않게 된다. “신의 뜻”이 깨달아졌기 때문이다. 그 자신도 죽음이 고지된 자이다. 그러니 그는 자신의 모든 것을 걸고 말하는 선지자의 위치를 갖게 되는 셈이다.

정진수의 “신학”은 이렇게 태어난다. 부정의한 자들이 떵떵거리는 세상을 보면서 인간의 자율성을 믿고 만들어진 법과 제도가 어떻게 정의를 지켜낼 수 있느냐고 그는 깊이 회의한다. 인간이 보다 정의롭기를 바라는 신의 뜻은 그래서 번번이 실패로 돌아간다는 것이다.

답은 “응징”이다. 인간계가 감히 범접할 수 없는 천계(天界)에서 내려온 가공할 힘이 가하는 징벌이 분명하다고 확신하게 되면 누가 신의 의도와 맞설 수 있겠는가라는 것이다. 정진수 의장은 따라서 “공포는 참회의 기반”이라고 일깨운다. 인간의 죄악이 쉽사리 교정되기 어려운 현실, 정의롭지 못한 자들이 징벌을 받지 않고 더 위세를 부리며 살아가는 세상에서 그의 주장은 매우 설득력있게 펼쳐진다.

-"악”을 응징하는 “권력”의 탄생

인간의 양심에 호소하고 그걸 믿고 살아가려는 의지는 현실에서 역습을 당하는 사태를 겪으면 더는 지탱할 수 없게 된다. <도덕적 인간과 비도덕적 사회 : 윤리와 정치에 대한 한 연구(Moral Man and Immoral Society: A Study of Ethics and Politics)>를 쓴 미국의 신학자 라이놀드 니이버(Reinhold Niebhur)의 주장과 궤를 같이 한다.

니이버는 인간의 본성에 대해 순진하게 생각하지 말고 현실에 웅크리고 있다가 튀어나와 집단을 좌우하는 악의 현실을 보고 냉철하게 대하라고 강조한다. 미국은 이렇게 인간을 사고해서 순진하게 있다가 당하고 있다는 것이다. 그런데 이러한 그의 논리는 단지 일상에서 경험하는 인간관계를 넘어 소련을 적대시하는 미국의 냉전체제 구축에 기여하게 된다.

집단적 죄악으로 세력화되는 상대를 신학적 순진함이나 기대만으로는 해결할 수 없는 현실적 응징수단이 필요하다는 결론으로 이어지게 된 것이다. “악”으로 규정된 상대를 진압하는 공포의 위력은 이렇게 정당화되었다. 하지만 누가 악인가, 그걸 누가 규정하는가, 응징이라는 것의 정당성은 어떻게 이뤄지는가, 악은 과연 공포를 통해 사라질 수 있는가, 라는 문제를 제대로 풀지 못할 경우 그 “응징”이 곧 “악”이 될 수 있다.

정의를 세운다고 하지만 도리어 정의가 공격당하는 상황이 벌어지는 것이다. “신의 뜻”은 더욱 철저히 배반당하고 왜곡되며 누군가에 의해 이용되는 순간부터 그것은 이들의 권력의지로 작동해서 죽음이 고지된 자들을 온 세상에 까발리고 모욕하고 처형해버리는 과정을 주도하는 위력이 된다. 그리고 그것은 드라마 <지옥>에서 실제가 된다.

-"새진리회”와 “화살촉”의 키메라

정진수가 이 정치신학의 뼈대를 세우는 역할이라면, 그걸 현실에서 대중들을 상대로 격렬한 관심을 불러일으키고 행동에 들어서게 하는 것은 “화살촉”이라는 집단이다. 이들은 유튜브를 통해 그 조직의 이름대로 목표를 가리키는 화살촉이 되어 선동하고 선전한다. 개인의 사생활은 이들에게 모두 털리고 지옥에 끌려가기 전에 이미 지옥을 경험하게 된다.

이런 논리와 현실에서 “화살촉”은 ‘정의의 사도’이자 법과 제도가 해결하지 못하는 영역을 해결하는 ‘현장 일꾼’이다. 정진수는 이들이 자신의 이론을 급진적으로 해석한 자들일뿐 자신이 관계가 없다고 주장하지만 그가 없으면 “화살촉”은 존재할 수 없었다. 정진수가 자신의 예고대로 죽고 난 뒤, “새진리회”의 2대 교주로 나서는 자는 김종철이라는 목사 출신의 인물이다. 그는 “새진리회”를 정진수의 신학기관이 아니라 권력기구로 만들고 이를 조직의 확대로 이어나간다.

“화살촉”과 “새진리회”는 이제 한 몸이 된다. 무고한 신생아까지 악으로 규정되어 이들의 위세를 더욱 강하게 만들게 되는 상황에서 이들이 모두 대중을 기만하고 있다는 것을 세상에 알리려는 노력이 진행된다. 한 대학교수와 변호사가 이 사건을 정면으로 치고 나가고 방송 PD가 자신의 아이가 걸린 이 문제를 부인과 함께 목숨을 걸고 모험을 감행한다. 결말은 아이는 살고 부모는 모두가 보는 앞에서 숯덩이가 되고 만다.

진실을 밝히려는 지식인, 억울한 희생자들을 지켜내는 변호인, 세상에 진실을 알려야 하는 언론인, 그리고 생명의 원초적 보호자 엄마는 서로 하나로 엉켜 겉으로는 정의를 내세우나 사실은 공포로 지배하는 세상과 정면 승부를 건다. 자신들이 세운 처형무대가 위협받게 된 “새진리회”와 그 출동부대 “화살촉”의 총반격은 이로써 위기에 처한다. 무력한 희생이 이어졌던 상황에서, 희생을 각오한 돌파력이 사태를 뒤집은 것이었다.

서양 중세의 마녀사냥은 현장에 동원령이 내려진 대중들에게 공포를 직접 마주하게 했다. 도무지 그 권위에 저항할 수 없는 종교재판은 당대의 “새진리회”와 “화살촉”의 융합체 ‘키메라’였고 대중들은 그렇게 해서 신의 뜻이 정의롭게 이루어지는 것이라고 세뇌되고 강박되어 갔다.

-마녀사냥 중계와 냉전

마녀사냥 중계는 1950년대 미국의 냉전시대에도 존재했다. 상원의원 조 매카시가 자기 손에 공산주의자들의 명단이 있다고 공언하고 주도하며 벌인 “숨어있는 빨갱이 잡기”는 미의회의 “비미국인 활동 조사 위원회(Un-American Activity Committee)”를 통해 잔혹하게 전개되었다. 여기서 지목된 자는 드라마 <지옥>에서 고지된 자들처럼 사회적 매장이라는 지옥으로 끌려들어 갔다.

맥카시의 이름을 딴 매카시즘은 냉전체제의 “악”에 대한 응징도구였고 “비미국인 활동 조사 위원회”는 그 “화살촉”이었다. 당대의 언론들은 모두 이를 중계하는 유투버 역할을 맡았고 “냉전 저널리즘”은 단두대가 되어 법정 밖의 법정이 되어 무수한 이들을 유죄로 선고하고 있었다. 이렇게 되는 순간부터 이들을 죽이는 사형집행자는 그 사회 전체 구성원들이었다. 이들은 지옥에서 온 괴생명체와 하나가 되어 지목된 자들을 난도질했다. 희생자들은 ‘숯덩이’가 되어버리고 만다.

이들을 변호하는 것은 미국의 국익을 해치는 “반역”이었다. 그래서 “비(非)미국인”으로 찍히는 것이었다. 이는 훗날 “테러와의 전쟁”에서는 “애국법(Patriot Act)”을 만들어 이른바 ‘비애국자’들을 색출하는 법으로 변모하게 된다.

매카시즘이 준동하던 시기, 미국의 진보 독립 언론인 I.F. 스톤은 언론을 쥐고 있는 “대자본이 미국인들의 사상의 자유에 철의 장막을 두르고 있다(A Big Business iron curtain on the thinking of America)”라며 사상을 통제하는 “경찰국가(A Police State)”가 되고 있다고 비판했다. “화살촉”이 아예 국가 권력기관이 되어버린 격이다.

냉전시대의 주축이 된 미국 외교의 “봉쇄정책(Containment Policy)”은 이렇게 해서 적대적 정치구조를 만들고 이에 반기를 든 이들을 모두 고지로 시연해서 누군가는 간첩으로 몰아 처형하고 대다수는 사회적으로, 정치적으로 매장시켰다. 여기에 동원된 전술이 이른바 “정보왜곡 내지는 가짜뉴스(disinformation)”였으며 이 모든 것을 총지휘한 것이 미국의 CIA를 비롯한 정보기관과 언론, 그리고 정책기관들이었다.

냉전체제의 “새진리회”는 “현존하는 위협대처 위원회(CPD ; Committee on the Present Danger)”였으며 “국가안보문건 68 (NSC-68)”을 만들어 군산복합체의 이해를 대변한 폴 니츠(Paul Nitze)를 비롯한 자들이며 이들은 2차 대전 종전 이후에도 전쟁체제를 지속, 확대시켜야 한다는 논리를 펼친다. 그러나 그 속내는 미국의 거대 독점자본의 이해를 관철시키기 위한 것임에 다름 아니다. 이들은 미국의 진보적 정책 분석가 제리 샌더스(Jerry Sanders)가 말했듯이 “전쟁위기를 파는 장돌뱅이(peddlers of crisis)”다.

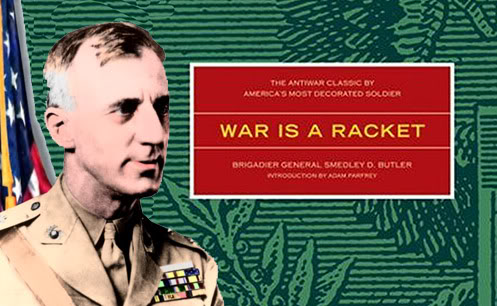

미국 장성출신의 스메들리 버틀러(Smedley D. Butler)는 <전쟁은 협잡이다(War is a Racket)>라는 자신의 저서를 통해 “결국 알고 보았더니 나는 월가, 거대 독점자본의 고급 도구였을 뿐이며 자본주의를 위한 협잡꾼이었던 것이다. 미국의 유전자본, 금융자본의 이익을 관철하는 일로 내 군생활을 보낸 것이 진실이다”라고 폭로한다. 그 협잡의 희생자들은 무수하다. 부시의 “악의 축(an axis of evil)” 발언은 가공할 시연의 기준을 말해준다.

-"지옥의 저주”, 이제 풀자

우리의 현실로 돌아오면 어떤가? 미군의 주둔은 성역이다. 대자본의 독점체제 역시도 문제를 삼으면 지옥의 고지 대상이 된다. 이 나라 언론이 “화살촉”이 된 지는 이미 오래다. 교회와 대학은 “새진리회”를 꾸려 이들 세력과 손을 잡고 “악”을 가려내고 “응징”의 권한을 발동할 수 있는 논리를 제작하고 그 희생제물을 지목한다. 이들 카르텔은 모두 우리 사회의 특권동맹체로 “공포 정치”의 무대를 세우는 세력들이다. 이들의 손에 처단되는 사람들의 모습을 중계하고 이걸 보는 모두가 “괴생명체”로 돌변해서 법을 넘어선 “사형(私刑)”에 가담하도록 한다. 이러면서, 살아도 숯덩어리가 되는 장면을 우리는 보게 되고야 만다.

이것이 우리가 직면하고 있는 가장 큰 비극이자 살아 움직이는 “지옥”의 세계다. 이걸 이겨내지 못하면 우리는 내내 이들에게 종살이를 하고 때에 맞춰 소환당해 죽음의 자리에 서야 한다. 어쩔텐가? 독점 대자본이 뒤에서 정체를 숨기고 이들 카르텔의 도구를 부리며 한 손에는 욕망을, 한 손에는 공포를 쥐고 신자유주의 파시즘의 지배를 기도하고 있는데?

끊임없이 이들의 정체를 폭로하고 누가 진정한 희생자인가를 알리고 이 모든 폭력의 주범들을 온 세상에 고발하기를 멈추지 않으며, 감히 반격이 어려운 맹렬한 기세로 싸울 때 이 “지옥의 저주”는 풀리고 무력해질 것이다. “지식과 용기”, 그리고 공포에 짓눌리지 않는 “인간에 대한 깊은 사랑”만이 지옥을 이긴다. 단테의 <신곡>은 오래 전 지나버린 서사가 아니다.