- 사라진 “고가연구”

이 문장을 해석해볼 수 있을까?

“去隱春皆理米”

갈 거(去), 숨길 은(隱), 봄 춘(春), 다 개(皆), 다스릴 리(理), 쌀 미(米). 우리 말로 읽으면 “거은춘개리미”?

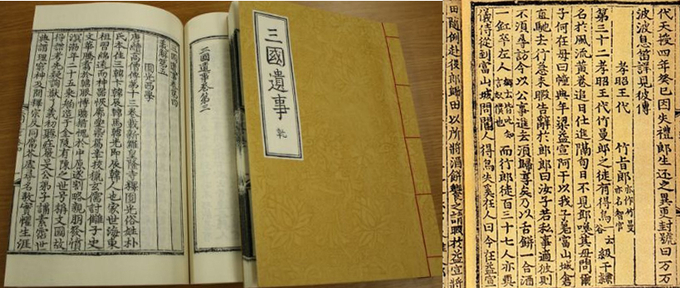

신라 효소왕때(690년경) 화랑 죽지를 사모해서 그의 제자 득오가 지었다는 “모죽지랑가(慕竹旨郞歌)”의 첫 문장이다. 고려 충렬왕 시기 왕의 스승이라 할 보각국사(普覺國師)였던 승(僧) 일연(一然)의 <삼국유사(三國遺事)>에 남은 기록이다. 고문(古文) 교과서에도 실려 잘 알려진 바다.

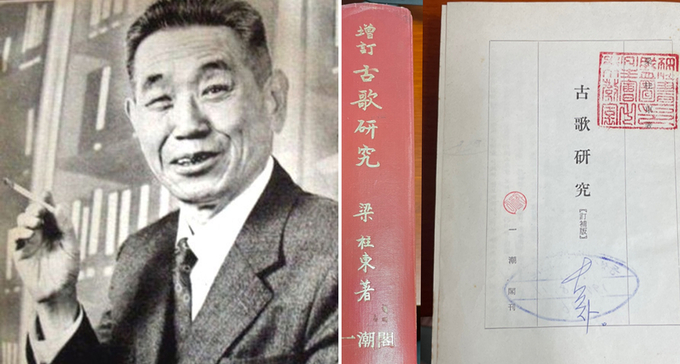

1965년에 증보판을 낸 양주동 박사의 <고가연구(古歌硏究)>는 이두식으로 표기된 이 문장을 다음과 같이 풀고 있다. “간 봄 그리매.” 갈 거(去)는 뜻으로, 은(隱)은 음으로 춘(春)은 뜻으로 그다음 개리미(皆理米)는 우리말 발음을 한자를 빌어 옮겨 적은 이른바 ‘차자(借字)이다.

<삼국유사>도 <삼국유사>지만 양주동의 <고가연구>는 우리말 뿌리 연구의 보물창고다. 살아생전 자칭 국보(國寶)라고 했던 양주동 박사의 그 말은 틀리지 않다. 그의 65년 판 <고가연구>는 1942년에 초판을 냈고 그 당시 제목은 <조선고가연구(朝鮮古歌硏究)>였다. 양주동은 일본 학자들이 이두(吏讀)연구에 열을 올리는 것을 보자 충격을 받고 우리의 고문을 파고들었다.

일본학자들로서는 한자를 음과 뜻으로 읽는 일본 문자 생활에서 이두 해석이 용이한 점이 작용한 것이다. 그러나 이러다가 우리가 일본인들보다 우리의 옛말을 더 모르게 되지 않을까 하는 걱정이 양주동을 이 대작을 내놓는 작업에 몰두하게 한 것이다. 오늘날 어원연구의 진척으로 보면 다소 무리한 해석도 있지만 우리 말의 상상력을 이렇게 펼쳐낸 것은 놀랍다.

- 우리 말의 뿌리

그가 파고든 말들 가운데 우리가 흔히 알고 있기는 하나 뜻은 모르는 채 지내는 것들이 허다하다. 양주동의 해석을 기반으로 더 발전시켜 헤아려 보면 그 뜻이 뚜렷해지는 것들 또한 적지 않다. 가령 신라의 군왕을 일컫는 “마립간(麻立干)”이나 고구려 때의 최고 수장 “막리지(莫離支)”는 대체 무슨 뜻일까? 그 한자(漢字)의 글자대로는 도무지 의미가 잡히지 않는다. 하지만 이 명칭이 애초 우리말의 발음을 한자로 옮긴 것이라면 수수께끼는 풀린다.

마립간은 ‘마루한/칸’, 막리지는 ‘마루치’로 풀면 ‘마루’가 높다는 뜻이고 ‘한/칸’이나 ‘치’는 권세를 지닌 존재라는 것이니 이해가 어렵지 않다. 이는 모두 고대 조선의 북방계 언어가 만주대륙과 반도 땅에 유포되어 써진 흔적이다.

고구려의 연개소문이 막리지에 클 대(大)자가 붙어 ‘대막리지’의 지위를 지녔던 것도 이런 뜻을 알면 쉽게 이해가 간다. 산등성이의 가장 높은 곳을 일컫는 ‘산마루’는 한자어 산과 우리 말 마루가 합쳐진 말이고 한옥의 마루는 당연히 땅에서 높게 올라와 디디는 자리다.

“청(淸)”을 세운 만주지역 여진족 출신 첫황제는 그 음을 따서 “노이합적(奴爾哈赤)”이라고 표기하나 본래 발음은 “누루하치”다. 누리를 다스리는 큰(하) 권력자(치)라는 의미가 된다. 몽골계 “원(元)”의 장관 “다루한(치장/治匠)”이나 “다루하치”도 철기를 “다루는” 우두머리를 뜻한다. 다루다, 다스리다, 가 모두 한 가족의 언어다.

이“치”가 동사형으로 “다”가 붙으면 누구, 또는 무엇을 “치다”가 되는데 그 힘을 가진 자에 대한 치가 나중에는 격하가 되어 장사치, 이 치, 저 치가 되어버린다. “양반”이라는 말이 신분질서의 붕괴 속에서 아무나 대놓고 하대하면서 “이 양반이”, 하는 식으로 된 것과 다를 바 없다. 경주 김씨의 시조(始祖) 김알지(金閼智)의 ‘알지(閼智)’는 알/치, 원조 군왕이라는 의미가 된다.

- 하늬바람, 마파람 그리고 마한, 변한, 진한

“한”은 “칸”과 다르지 않은 발음체계로 이렇게도 저렇게도 표기하나 뜻은 같다. 징기스한이나 징키스칸이나 다르지 않은 것이 그 보기다. 이걸 한자로 차음하면 “성길사한(成吉斯汗)”으로 적는데 이 한(汗)도 한으로도 칸으로도 읽을 수 있는 글자다. 그런 까닭에 우리의 고대국가 마한(馬韓), 진한(辰韓), 변한(弁韓)도 모두 칸/한이 다스리는 나라가 된다.

북방계열과 자신을 구별하기 위해 “한/칸”을 ‘한(韓)’으로 썼지만 애초는 위대한 왕 칸이 이루어낸 국가라는 개념이 여기에 박혀 있다. 동서남북 방위로 쳐 국가명을 들여다보면 마한의 경우 남쪽을 가리키는 ‘마’의 마칸, 진한은 진(震/辰)이 8괘에서 동편을 뜻하니 ‘시/새’가 붙어 시칸, 그리고 변은 가장자리 쪽이라 해서 갓칸이기도 하다.

우리말의 동서남북 방위는 아침이 새롭게 시작되니 시/새, 하늬, 마, 뒤(높)인데 여기에 바람을 붙이면 금세 알게 된다. 새파람, 하늬바람, 마파람, 높바람이고 북방은 높아서 그렇기도 하고 북방에서 내려오면서 남쪽을 마주하면 북방이 뒤가 되어 그쪽을 오랑캐라고 멸시하느라 뒤놈, 되놈(호로/胡盧 자식)이라는 말이 생겨났다.

시나 새는 ‘새롭다’의 뿌리인데 ‘시댁’은 새로 시집가서 이루는 집이라는 뜻으로 시댁이다. 시댁을 새로운 가족이라고 이해하는 세월은 분명 아니다. 게다가 이 말에는 매우 복잡 미묘한 사회심리적 상태가 담겨 있다. 말이란 그렇게 뜻이나 용도가 변하기 마련이어서 ‘시골’이라는 말도 사실은 새로운 고을이라고 할 수 있는데 도읍이 생겨나자 졸지에 촌동네로 그 의미가 전락한다.

- 시시콜콜해진 우리말, 군주가 된 영어

그래서 서로 뻔하게 아는 처지의 작은 촌락 시골은 자기들 살림살이를 화제로 서로 말을 주고받으며 ‘개골개골’이 아니라 ‘시골시골’하다가 이내 ‘씨끌씨글’하더니 다 아는 걸 뭘 그리 자세히 말하나며 급기야는 ‘시시콜콜’의 대접을 받고야 만다.

그런데 문제는 이런 우리말이 오늘날 외국어 특히 영어에 밀려 제대로 대우도 받지 못한 채 구석에 밀려나 있다. 코로나 시대와 함께 살아가는 법을 준비하자며 ”위드 코로나(With Corona)“라고 공식 선언을 하니 이걸 어찌 봐야 할까.

우리 말의 뿌리를 살펴보면 북방계와 반도 토착어, 그리고 낭방계의 흐름이 있는데 우리 역사 5000년의 거의 절반은 북방 만몽(滿蒙)지역과 겹친다. 그러나 우리 역사 교육에서 이 지역은 배제되어 있다. 고조선과 고구려에 대한 교육은 있지만 이것을 ”대륙사(大陸史)“의 관점에서 바라보지 못한다.

중국의 동북공정이 바로 이 대륙사 결여의 지점을 파고든 것이며, 일제의 조선사 편수회가 설정한 조선역사의 지리적 경계의 기본도 “반도(半島)”다. 그러니 만주와 몽고까지 포괄한 “만몽사관(滿蒙史觀)”의 뿌리는 제거되었고 이 과정에서 형성된 문명 교류와 융합의 역사는 몽땅 우리의 의식에서 빠져버리고 만다.

고려말로 돌아가자면 세계제국 원(元)과 긴밀한 관계에 있었던 시대였고, 이로써 대륙과 문명교류의 틀은 그대로 작동해서 한자 문화권 접경에는 거의 모두 자신의 글자를 가지고 있다는 사실이 분명했고 그런 까닭에 특히 고려말의 외국어 교육은 매우 중요한 기능을 했다. 거란, 여진, 몽골, 티베트 등이 이미 자신의 발음체계에 따른 글자를 가지고 있는 현실에서 이에 대한 국제적인 음운학적 연구 성과는 축적되어 있었다.

따라서 실크로드를 통해 서방에 이르는 교류를 하고 있던 원대(元代)의 만몽(滿蒙)문명체제가 작동하는 동력과 성취를 흡수 발전시킨 세종의 “훈민정음(訓民正音)”은 시대는 조선이나 그 기본은 고려의 문명사적 성과 위에 서 있는 결과물이다. 유교가 지배 사상이지만 훈민정음이 가장 먼저 그 적용을 해본 것이 고려시대의 정신축인 불교의 문헌 “월인천강지곡(月印千江之曲)”과 “석보상절(釋譜詳節)”을 기초로 한 “월인석보(月印釋譜)”라는 점도 우리가 아울러 주목해야 할 바다.

‘월인(月印)’이라는 문장 또한 얼마나 기막힌가? 달이 새겨진 천 개의 강이라. 그 천 개의 강이 흐르는 역사를 제대로 보지 못하면 우리의 의식세계는 그야말로 구름에 둥둥 떠다니다가 남들 이야기에 휘둘린 채 자기가 누구인지 모르게 되고 말 것이다. 그런 까닭에 1910년대에 이미 최남선이 “조선학”이라는 단어를 꺼내 들기 시작했고 1930년대에 이르면 “조선학 운동”은 본격화된다.

- 대륙사의 복원

1915년 박은식의 <한국통사(韓國痛史)>는 당시 일대 충격이었고 이에 대한 대응으로 일제 총독부가 “조선사 편수회”를 만드는 계기가 되었고 이를 깃점으로 식민지사관, 민족주의사관, 실증주의, 사회경제사관등의 등장과 이후의 논쟁 등이 이어지게 된다. 그런데 역시 여기서 언제나 중요하게 주목된 것은 우리 자신의 역사를 어떻게 정리하고 그 뜻을 깨우쳐나갈 것인가의 문제였다.

최남선이 1930년에 <조선역사강화(朝鮮歷史講話)>를 내놓았다가 판금조처를 당했으며 다시 이 책이 세상에 나온 것은 해방 후 1946년이었다. 최남선의 이후 친일행적으로 그의 업적이 모두 부정되는 현실에 있으나 이 책은 그 엄혹한 시대에 어떻게 일제의 강탈과 유린의 역사를 그렇게 기록해내었을까 싶을 정도다. 그러니 판금조처가 내려졌다는 것이 당연하게 여겨진다.

최남선의 친일이 본격화되는 것은 일본이 세운 만주국의 대학 만주건국대학 교수로 가서 활약하면서부터이다. 그런데 이 시기에 그는 만몽역사를 깊게 연구, “만몽문화(滿蒙文化)”를 펴낸다. 식민지 지식인의 슬픈 자화상이다. 그런데 이 저작은 내용이 만만치가 않다. 우리 역사가 반도사에 국한되어 있는 바를 확장, 북방계 고대 역사와 우리역사를 이어나가는 중요한 고리를 여기서 발견하게 된다.

물론 그의 연구는 일본제국주의 만주 지배전략에 기여하는 방식을 외피로 쓰고 있었다. 불가피했던 것이기는 하니 이 천재가 그리 활용된 것은 두고두고 원통한 일이다. 그럼에도 그의 연구성과는 끊어진 우리 역사연구의 한 대목을 채워주고 있다는 점에서 다시 살펴볼 일이다.

- 새로운 “조선학 운동”을 위해

안재홍을 비롯한 조선학 운동가들은 이렇게 과거를 파고 들어 미래를 열고자 했다. 그래서 조선학은 “조선 자신의 정체성에 눈뜨고 민중의 자기 역할을 기획하는 것”이라고 밝힌다. 그러나 이들은 국수주의적 국학을 꾀하려 한 것이 아니었다. 안재홍의 호가 ‘민세(民世)’인 까닭은 민족과 세계가 하나로 이어지는 역사를 꿈꾸었기 때문이다.

양주동의 <고가연구>가 나온 시기에 또 하나의 기이한 책이 세상에 나온다. 연세대 의학교수이자 독자적 역사연구를 통해 우리의 고대사를 연구한 최동 선생이 1966년에 펴낸 <조선상고민족사(朝鮮上古民族史)>가 그것이다. 뒤 영문 부록까지 포함해서 무려 1300쪽이 넘는 이 대작은 고대 바빌론 문명과 동이의 고대사까지 연결해서 파고든 것으로 기본 설정 자체가 논란거리일 수 있지만 그 참고문헌과 다룬 내용은 그야말로 어마어마하다.

그는 1903년생인 양주동보다 조금 일찍인 1896년생으로 박영효, 서재필, 안창호의 지도를 받았고 최남선, 정인보의 역사지도 그리고 단채 신채호의 책을 통해 역사관을 확립한다. 오늘날 그의 책은 고서점에서도 구하기 어렵고 더군다나 읽는 이는 하늘에 별따기일 것이다. 그러나 이런 연구들이 얼마나 깊은 고뇌와 헌신을 통해 이루어진 것인 줄로 안다면 우리 역사 연구와 교육은 사뭇 다른 차원으로 진입해 들어갈 수 있을 것이다.

그렇지 않아도 실학을 통해 21세기 인문학의 지평을 넓히기 위해 노력해온 임형택 선생의 노력도 우리 사회가 깊게 주목해야 한다. 이에 더하여 <한국학/조선학(Korea Studies)>이 세계적 연구의 위상을 만들어가는 국가 차원의 정책이 절실하다. 우리는 아침 들판/아침 벌판에 “아사달/아사벌” 을 세운 나라, 그래서 아침 태양(아사)이 높게 뜨는(마루) 칸/한의 나라, “아사마루 한/칸”국 아닌가? 동이족 '주신'이라는 이름의 발음을 뜻과 함께 적은 맑은 아침, 조선(朝鮮)이라는 이름 그대로.