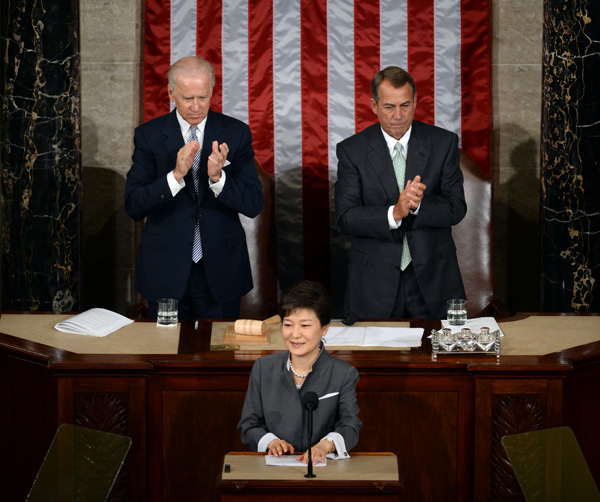

박근혜 대통령이 8일(현지시간) 미국 의회 상·하원 합동회의 연설에서 비무장지대(DMZ)에 세계평화공원을 만들겠다는 의지를 밝혀 그 실현 가능성에 관심이 쏠린다.

노무현 정부 당시 DMZ를 평화적으로 이용하는 문제가 남북 간에 거론된 적은 있지만, 세계평화공원 조성이란 구체적인 아이디어가 나온 것은 이번이 처음이라고 국방부 당국자들은 9일 전했다.

정전협정에 따라 군사분계선(MDL)을 기점으로 남북 각각 2㎞구역으로 설정된 DMZ의 입·출입 권한은 유엔군사령관에게 있다.

남측에서 DMZ를 출입하려면 유엔군사령관의 승인을 거쳐야 하지만 북측은 유엔사 군사정전위원회 기능을 무력화시켜 별도의 승인절차를 거치지 않고 있다.

군 관계자들은 DMZ를 평화적으로 이용하려면 유엔사 승인과 함께 북측의 호응이 있어야 가능하다고 설명하고 있다.

북측은 지난 2007년 노무현 정부 시절, DMZ 평화적 이용에 반대 입장을 표명한 바 있다.

노 전 대통령은 그해 10월3일 남북정상회담에서 김정일 국방위원장에게 DMZ 평화적 이용을 제안했으나 김 위원장은 “아직은 속도가 빠르다. 아직은 때가 아니지 않느냐”고 거부한 것으로 알려져 있다. DMZ에 있는 남북GP(소초)와 중화기를 철수해 평화지대로 만든 뒤 남북이 공동으로 활용하자는 구상을 제안하자 김 위원장이 그런 입장을 밝혔다는 것이다.

군 관계자들은 MDL 인근에 장사정포를 밀집 배치하고 DMZ내 GP에만 1만여 명이 근무하는 것으로 추산되는 북한이 DMZ를 말 그대로 ‘비무장화’하는 것에 쉽게 동의하지 않을 것으로 관측하고 있다.

정전협정은 DMZ에 개인화기를 제외하고는 중무장을 허용하고 있지 않지만 남북 양측 모두 중화기를 반입, 우발적인 총격이 가해져도 즉각 응사하는 등 24시간 긴장체제로 유지되고 있다. DMZ에는 남측 80∼90개, 북측 150∼160개의 GP가 설치돼 있다.

특히 MDL 근처에는 북한의 170㎜ 자주포와 240㎜ 방사포 등 사거리 54∼60㎞에 이르는 장사정포가 밀집돼 있다. 북한은 지난 2007년 11월 제2차 남북 국방장관회담을 통해 DMZ 등에서 6·25 전사자 유해 공동발굴에 합의해 놓고도 아직 행동으로 옮기지 않고 있다.

유해를 발굴하려면 광범위한 지역에서 지뢰를 제거해야 하고 일부 군사 시설물도 철거해야 하기 때문에 북측으로서는 부담을 가질 수밖에 없다는 게 군 관계자들의 분석이다.

북한지역과 DMZ 등에는 국군 전사자 유해 3만∼4만여 구가 묻혀 있을 것으로 국방부는 추정하고 있다.

전문가들은 DMZ를 평화적으로 이용하고 전사자 유해를 공동으로 발굴하려면 높은 단계의 군사신뢰 관계가 구축돼야 가능할 것으로 전망하고 있다.

정전협정을 평화협정으로 대체하는 등 평화체제로의 이행과정에서 남북이 의제로 다룰 수도 있다는 것이다.