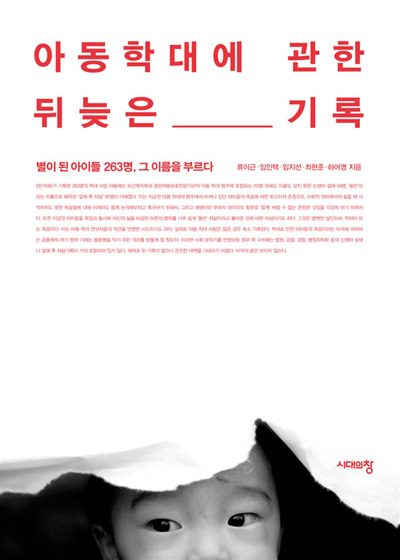

원영이 사건을 비롯해 아동 학대 사건이 연이어 발생하며 대한민국은 충격에 휩싸였다. 실제로 우리나라에서 아동 학대 사망 사건은 1~2주에 한 번꼴로 발생한다. 한 해 37명의 아이들이 맞아 죽거나 방치된 채 죽어가고 있는 것. 하지만 언론의 선정적 보도는 늘 문제의 본질을 흐리고, 끔찍한 사건 앞에서 우리는 쉽게 비난할 대상만을 찾을 뿐 문제로 성찰하며 대책을 고민하지 않는다.

‘한겨레신문’ 탐사기획팀 다섯 기자는 2008년부터 2014년까지 우리나라에서 학대로 사망한 아동의 실태를 꼼꼼하게 조사했다. 정부와 기관의 부실하고 부정확한 통계를 교정하고, 그간의 아동 학대 사례 개요, 판결문, 공소장, 사건 기록, 언론 보도 등을 분석했다. 신체 학대와 방임으로 인한 사망 외에, 그간 우리 사회가 아동 학대로 인지하지 못했던 신생아 살해, 동반 자살이라는 이름으로 왜곡된 ‘살해 후 자살’도 포함했다. 그렇게 확인한 학대 사망 아동만 263명이었다.

저자들은 수집한 자료와 취재 내용을 바탕으로 아동 학대 사망 사건 가해자와 피해자를 분석하고 아동 학대와 관련한 여러 유의미한 통계를 도출했다. 예컨대 가해자가 확인된 아동 학대 사망 사건 107건 가운데 친모가 저지른 사건은 39건(36.4%), 친부는 32건(29.9%), 친부 또는 친모가 공범인 경우는 9건(8.4%)이었다. 수치가 보여주듯 아동 학대 가해자의 대부분이 친부모다. 계모, 계부에 의한 학대는 우리의 편견과는 달리 그 수가 훨씬 적다.

학대 사망 아동 중 112명의 죽음을 심층 분석해보니 여섯 살이 되기도 전에 숨진 아이들이 76명이나 됐고, 그중 43명은 돌도 안 된 아기였다. “소풍 가고 싶어요”, “마이쮸 먹고 싶어요”라고 말했다고 부모에게 맞아 사망하는가 하면, “아빠와 같이 있지 않게 해주세요”라고 어른들에게 알렸음에도 학대받다 결국 사망한 경우도 있었다.

학대의 이유를 살펴보니 아이가 자꾸 울고, 대소변을 가리지 못한다는 등의 생리적 이유가 가장 많았고, 훈육을 명분으로 한 학대가 그 뒤를 이었다. 또한 학대로 사망한 아이들 가정의 절반 가까이가 가정불화를 겪었고, 그 이면에는 실직이나 경제적 궁핍 등의 원인이 자리 잡고 있었다.

부모의 극심한 방임하에 9년 동안 방 안에 갇혀 지내다 열세 살 나이에 생후 5~6개월 수준인 7.5㎏의 몸무게로 숨진 아이도 있었다. 이 안타까운 죽음에는 빈곤과 가정불화, 양육자의 우울증에 더해 방임에 대한 우리 사회의 낮은 인식 수준도 일조했다.

‘아동 학대에 관한 뒤늦은 기록’은 감춰진 죽음을 복원해 우리 사회의 책임을 묻는다. 저자들은 과거 아동 학대 사망 사건 가해자의 오늘을 살피고자 추적 인터뷰를 하고, 학대 피해를 경험한 아이의 17년에 걸친 치료 및 회복 과정을 탐찰하기도 했으며, 아이들이 보낸 SOS 신호를 번번이 외면한 우리 사회의 무심함과 신고 의무자들의 책임 방기를 고발한다. 이를 통해 아동 학대가 사망으로 이어지기까지의 과정에서 사회적 개입과 구조가 가능했음을 짚어낸다.

아울러 미국과 유럽 등의 사례에 비춰 우리의 아동 학대 실태를 보다 객관적으로 점검하고, 아동 복지를 비롯한 사회 복지의 증진, 재발 방지를 위한 가해자 치료 및 교육, 아동 학대 신고 의무의 강화, 피해 아동을 보호할 시설과 인력을 확보하기 위한 정부의 아동 학대 관련 예산 확충 등의 해결책을 제시한다.

믿을 수 없이 잔혹하게 살해당한 아이들의 사연을 접하고, 부실한 통계만큼이나 부실한 대책과 절망스런 현실을 마주하기란 분명 고통스러운 일이다. 하지만 괴롭다고 읽지 않고 관심 갖지 않는다면 ‘검은 문 안의 아이들’을 구할 길이 없다. 그 출발선에서 ‘아동 학대에 관한 뒤늦은 기록’은 별이 된 아이들 263명이 그리는 좌표가 될 것이다.

/민경화기자 mkh@