우리는 ‘중동’이라고 하면, 자동적으로 ‘이슬람’ 그리고 까만 피부에 콧수염을 기르고 터번을 쓴 ‘아랍인’을 떠올린다.

특히 요즘은 IS의 잔혹한 테러, 수니파와 시아파의 갈등 등 부정적인 이미지로 인식하기 일쑤다.

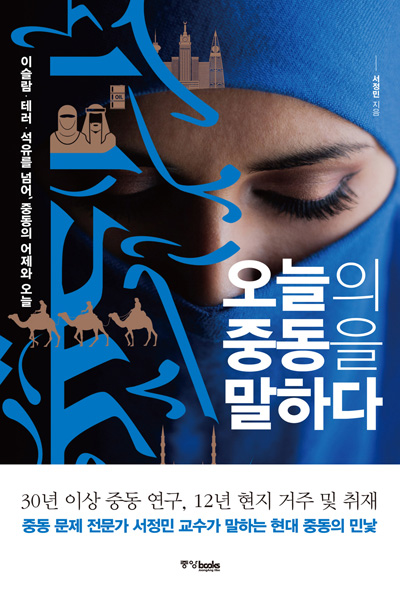

중동 문제 전문가인 서정민 한국외국어대학교 국제지역대학원 중동아프리카학과 교수는 실제로 모든 중동인은 아랍민족이 아니며, 우리는 이처럼 획일적이고 왜곡된 이미지로 중동을 바라보고 있다고 지적한다.

중동은 매우 다양한 국가들의 모임이다. 따라서 그는 ‘이슬람’이라는 프레임으로 중동의 정치·경제를 이해하는 것은 무리가 있으며 중동에 관련된 용어를 제대로 이해하고 사용해야 한다고 강조한다.

서정민 교수는 이러한 가이드 라인을 제시하고자 ‘오늘의 중동을 말하다’를 펴냈다. 책에서는 먼저 중동과 우리의 유사성을 보여줌으로써 가깝고 친숙한 나라임을 알려준다. 저자는 중동은 우리와 문화적 뿌리가 유사하다고 밝히며 남성 중심 가부장적 사회의 전통인 중동의 베일과 우리의 장옷, 오른쪽에서 왼쪽으로 써내려가는 아랍어와 훈민정음, 과거 전통적인 교육기관인 중동의 쿠탑과 우리의 서당 등의 유사성을 예로 들었다.

중동의 불안정성에 대해서도 설명한다. 많은 중동학자들이 20세기 최대의 에너지 자원인 석유를 둘러싼 서방의 이권 다툼 그리고 산유국 내부의 갈등을 불안정성의 원인으로 지적한다. 하지만 이런 시각은 석유 자원이 거의 없는 아프가니스탄, 레바논 등의 불안정성을 설명하지 못한다.

이슬람 종교가 그 원인이라는 시각 역시 아랍에미리트와 같은 나라에서는 아직 단 한 번의 테러도 발생한 적이 없다는 점에서 논리적 어폐가 있다.

저자는 중동 불안정성의 배경으로 미진한 국민국가 형성을 들고 있다. 현재 대부분의 중동 국가들은 제2차 세계대전 이후 독립한 국가들로, 상당수 국가의 국경이 자연적이거나 역사적인 것이 아니라 유럽 열강이 자국의 이해와 편의에 따라 획정한 국경이다.

이런 상황에서 새로 등장한 집권 세력은 국가통합을 강력한 중앙집권적 권위주의 체제에 의지할 수밖에 없었다. 불과 50여 년 전에 수립된 주권국가들이기 때문에, 아직 국가통합 과정을 겪고 있으며 내부적인 불안정성이 생길 수 밖에 없다는 것이다.

서정민 교수는 30년 이상 중동을 연구하고, 12년 현지 거주 및 취재를 하면서, 현재도 매년 10회 이상 중동을 방문하면서 기록한 것을 한 권의 책에 담았다. 따라서 중동의 정치, 사회, 문화 그리고 경제까지 다양한 분야를 총망라했을 뿐 아니라 생생한 현대 중동의 민낯이 녹아 있다.

이 책을 통해 우리는 중동의 정치·경제가 현재 왜 이런 상황에 처해 있는지 그리고 중동 사람들이 왜 그렇게 행동하는지를 깊이있게 이해할 수 있을 것이다.

/민경화기자 mkh@