가습기살균제 사건에 대한 검찰 조사가 시작되며 2016년 대한민국은 세월호 사건 이후로 또다시 충격에 휩싸였다.

가습기살균제 피해 가해자로 지목된 회사는 자신들이 만든 제품이 사건을 일으킨 원인이라는 것은 부정하는 한편, 피해 사실을 검증하는 실험에 영향력을 행사해 실험의 결과도 조작했다.

그 과정에서 기업과 대학 연구 기관의 결탁이 드러났으며, 기업의 대표들은 소비자들의 건강에 악영향을 줄 것을 알면서도 제품을 판매한 것이 아니냐는 의혹을 샀다.

정부의 대처도 안일했다. 8월 18일 밝혀진 3차 피해자 조사에서 37명이 1·2단계 피해자로 인정됐지만 3·4단계 피해자는 각각 49명, 81명으로 발표됐다.

1·2단계 피해자와 달리, 3·4단계 피해자들은 피해에 따른 배상을 받지 못한다. 피해자를 구분하는 단계를 두고도 정부가 가습기살균제 피해 규모를 줄이려고 하는 것이 아니냐는 의혹이 끊이질 않고 있다.

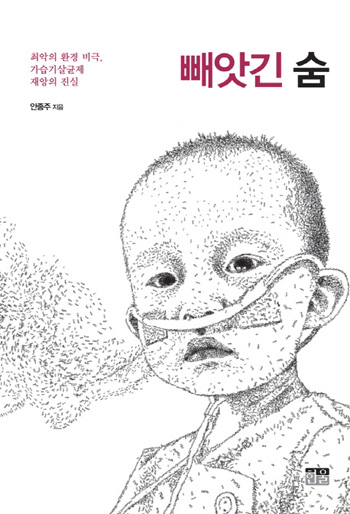

‘한겨레’ 환경·보건 전문기자 출신으로, 가습기살균제 사건이 떠오르던 시점부터 이 사건에 주목해 각종 매체에 글을 기고할 만큼 이 사건을 가장 가까이서 지켜본 안종주는 ‘빼앗긴 숨: 최악의 환경 비극, 가습기살균제 재앙의 진실’을 통해 가습기 살균제 참사에 대한 모든 것을 폭로한다.

가습기살균제가 최초로 개발된 것은 1994년이다. 그리고 질병관리본부가 사태를 인지하고 조사에 착수한 시기는 2011년경이었다. 무려 17년 만에 문제가 부각된 것이다.

이미 2006년부터 국내 몇몇 병원 소아과에는 원인 모를 폐 손상 질환에 시달리는 어린 환자들이 찾아왔다. 환자들은 비슷한 증상을 보였지만 의료진이 시행했던 어떤 치료도 소용이 없었고, 많은 환자가 유명을 달리했다.

그런데 소아과 병원에서는 바이러스만 의심했을 뿐 환경적인 요인 때문에 이런 질환이 생겨났을 것이라고는 전혀 생각하지 못했다.

그러는 사이 시간은 흐르고 가습기살균제는 계속 판매돼 피해자가 점점 늘어났다.

저자는 병원 측이 질병관리센터에 조사를 요청하는 등 조금만 적극적으로 대처했더라면 피해자를 줄일 수 있었을 것이라고 지적한다.

그리고 가습기살균제라는 한국에서만 볼 수 있는 특이한 살균제가 널리 사용된 배경도 자세하게 설명한다.

다른 나라에서는 화학물질을 사용한 살생물제가 그렇게 쉽게 유통될 수 없다. 규제가 훨씬 까다롭고 그런 화학제품을 바라보는 인식도 우리와는 크게 다르기 때문이다.

하지만 가습기살균제는 유공에서 처음 시판되면서부터 별다른 검증 절차를 거치지 않고 소비자들에게 유통됐다. 건강을 지켜주기 위해 사용하는 제품이 안정성이 전혀 입증되지 않은 상태에서 팔린 것이다. 이 과정에서 기업과 정부의 무책임함이 부각된다. 돈을 버는 데 혈안이 된 나머지, 사실상 국민들을 실험 대상으로 쓴 셈이다.

가습기 살균제의 비극은 이제 시작됐다고 저자는 밝힌다. 이러저러한 이유로 신고를 하지 않거나 피해를 입었어도 그것이 가습기살균제 때문인지 모르는 사람을 포함하면 피해자 수는 예단하기 어려운 수준이라는 것. 저자는 이 책을 통해 가습기 살균제 피해에 대해 관심을 갖고 경각심을 일깨워 다시는 이런 참사가 되풀이되지 않아야 한다고 강조한다.

/민경화기자 mkh@