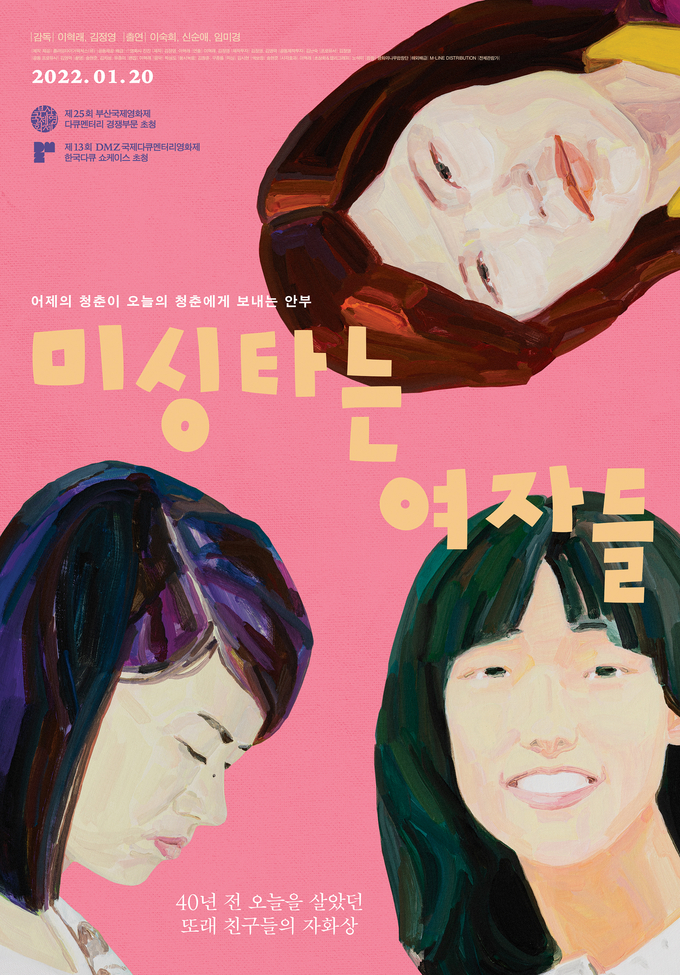

미싱타는 여자들

장르 : 다큐멘터리

감독 : 이혁래, 김정영

출연 : 이숙희, 신순애, 임미경

“이게 저한테는 굉장히 아픈 기억이더라고요. 사람들이 이걸 몰랐으면 좋겠는 기억.”

빛이 들지 않는, 발조차 맘 편히 뻗을 수 없는 좁은 공간에서 하루 15시간씩 일했던 소녀들. 영화는 1970년대 평화시장 여성 노동자들을 조명한 다큐멘터리이다.

가난해서, 가족의 생계를 위해서 혹은 여자니까. 자신의 이름 대신 ‘시다’, ‘공순이’로 불리며 공장으로 향했다. 열악한 일터도, 부당한 대우도 당연한 줄만 알았던 소녀들은 노동교실을 통해 이름을 되찾고 목소리를 내기 시작했다.

영화는 개봉 전부터 제25회 부산국제영화제 다큐멘터리 경쟁 부문을 비롯한 제13회 DMZ국제다큐멘터리영화제, 제12회 광주여성영화제, 제22회 제주여성영화제 등 유수 영화제에 공식 초청됐다. 또한 제10회 대구여성영화제, 제16회 런던한국영화제, 제8회 춘천영화제 등을 통해 지역 관객들을 만나 화제를 모았다.

영화를 통해 모두가 힘들었던 그 시절을 함께 보낸 동료를 만나고, 가난하고 치열한 세대를 살았던 엄마의 청춘을 듣고, 부당함에 맞섰던 여성 노동자를 볼 수 있다. 영화는 기록을 위해 시작됐다. 김정영 감독은 2018년 1월, 서울시 봉제역사관 디지털 영상 아카이빙을 위해 봉제 노동자 인터뷰를 진행했다. 이를 통해 ‘청계피복노동조합’ 출신 두 사람을 알게 됐다. ‘전태일’ 시절, 70년대 평화시장 인력의 80%를 차지하는 어린 여성 노동자들의 기록이 없다는 것이 영화 제작의 계기가 됐다.

“‘너 밥 먹을래, 노동교실 갈래’ 그러면 난 ‘노동교실 간다’고 할 정도로···”라는 영화 속 신순애의 말처럼 ‘청계피복노동조합’이 개설한 ‘노동교실’은 평화시장 소녀들의 유일한 희망이었다. 퇴근 후 잠시라도 또래 친구들과 어울릴 수 있는 공간이었고, 배움이 있는 공간이었다.

영화는 1977년 강제 폐쇄된 이곳을 되찾기 위한 ‘노동교실사수투쟁’의 이야기를 열며, 주인공들이 제공한 개인 자료와 전태일기념관, 민주화운동기념사업회 소장 중인 ‘청계피복노동조합’ 관련 기록들을 기반으로 그동안 가려졌던 여성 노동운동가들을 전면에 배치한다.

정당한 요구와 자신의 권리를 찾고자 했던 행동들은 누명으로 돌아왔고, 억울한 옥살이라는 대가를 치러야했다. 그저 또래 친구들과 공부하고 노는 것으로 행복했던 소녀들은 제2의 전태일을 자처하며 투쟁해야했다. 이제는 중년의 여성이 된 그들이 40년 만에 풀어 놓은 이야기는 오늘날 청춘들에게 보내는 편지와도 같다. 잘하고 있다는 위로이자 용기이다.

컴컴하고 좁은 공간에서 일했을 그들의 과거와 대비되는 탁 트인 들판과 푸른 하늘 아래. 소녀처럼 까르륵 웃는 모습으로 미싱을 타며 시작했던 영화는 1970년대 평화시장에서 함께 일했던 10여 명의 여성 노동자가 저항가요 ‘흔들리지 않게’를 부르며 끝을 맺는다. 이제는 답답하지 않고 자유롭기를, 저항의 노래가 희망이 되기를 바란다.

[ 경기신문 = 정경아 기자 ]