직접민주주의 실현을 위해선 ‘주민총회’를 설치하고, 재정 자율성과 책임을 부여하는 등 ‘기초자치정부’로 전환해야 한다는 주장이 나왔다.

경기연구원은 2일 ‘직접민주주의 시대를 여는 주민총회!’ 보고서를 발간하고 이 같은 연구 결과를 제시했다.

보고서는 주민 의견이 대의민주주의 제도인 의회제도에 대한 불신과 물리적 한계로 구현되지 못한 가운데 지식정보화사회 진입이 진행되면서 직접민주주의가 확산할 것이라고 진단했다.

보고서는 이에 대한 대안으로 “‘직접민주주의 꽃’으로 불리는 주민총회를 설치해야 한다”고 주장했다.

주민총회는 자치단체지역의 전(全) 유권자들로 구성돼 주요 공직자를 선출하고 자치단체의 중요정책·예산·인사 문제 등을 주민이 직접 결정하는 최고 의사결정기구다.

또한 미국의 ‘타운미팅(주민총회-선출직으로 구성된 집행위원회가 입법·예산권 쥐고 있음)’과 스위스의 ‘게마인데총회(주민발안으로 입법, 주민투표를 통한 예산 운영방향 심의)’ 모델을 검토한 장·단기적 방안도 제시했다.

우선 단기적 방안으로 제시된 내용은 현재 추진되는 주민자치회 관련 법안에 주민자치회 내 주민총회를 설치하는 것이다. 앞서 국내에선 2020년 12월 ‘주민조례 발안권’을 강화하는 지방자치법을 개정한 바 있다.

주민자치회는 지역사회 주민대표 기구로, 현 주민자치회는 주민자치회 구역 내의 주민 화합 및 발전, 자치단체가 위임 또는 위탁하는 사무의 처리 기능만 있다. 여기에 지역사회 주요 현안에 대한 결정을 위해 주민총회를 설치하자는 것이다.

중장기적 방안으로는 인구 수천~수만 단위의 읍·면내 주민총회를 설치하는 내용이 언급됐다. 정주 의식이 강하고 인구 규모가 작은 읍·면에 도입해 직접민주주의가 가능한 기초자치정부를 수립하는 게 골자다.

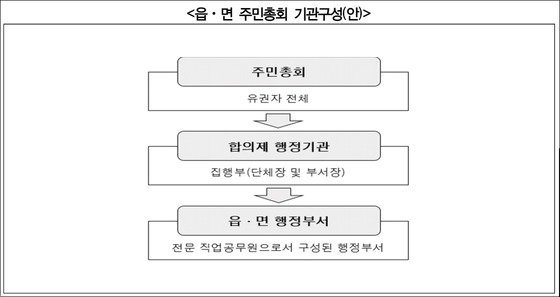

아울러 보고서는 유권자 전체로 구성된 주민총회, 단체장·부서장이 있는 합의제 행정기관, 읍·면 행정부서(공무원)로 조직을 구성하는 방안도 제안했다.

주민총회에는 입법, 재정, 계획·조직, 심의·감사 등 모든 권한이 부여된다. 특히 원활한 운영을 위해선 독자 재원으로 시군세인 재산세, 주민세 등을 읍·면에 부여하자는 내용도 담겼다.

조성호 경기연구원 선임연구위원은 “읍·면에 지방자치단체의 주요 안건을 심의·의결하기 위해 주민총회를 설치하고 1년에 2번 이상 개최할 수 있도록 ‘지방자치법’에 명시할 필요가 있다”고 말했다.

[ 경기신문 = 김혜진 기자 ]