LG경제연구원은 ‘글로벌 기후변화와 기업비즈니스’라는 보고서에서 기후변화는 글로벌화와 기술진보, 인구구조 변화와 함께 핵심적인 글로벌 이슈 중 하나로 향후 산업전반 및 기업 경영에 다각적으로 영향을 미치기 때문에 국내 기업들은 이에 대한 대응 방향을 모색해야 한다고 밝혔다.

연구원 관계자는 “국내 기업이 향후 기후변화에 대응하기 위해서는 기후변화의 산업별 영향과 기업의 기후변화 노출도, 기업의 역량과 전략적 의지를 감안한 후 운영적 대응, 전략적 대응, 신사업 추진 등 적합한 대응 방향을 찾아야 한다”고 조언했다.

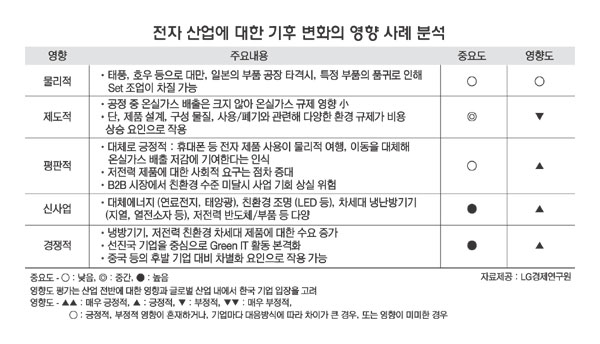

◇ 주요 산업별 영향 = 연구원은 기후변화의 산업적 영향을 물리적, 제도적, 평판적, 신사업, 경쟁적 측면에서 평가할 경우, 정도의 차이는 있지만 우리나라 대다수의 산업들이 기후 변화의 영향을 받게 될 것이라고 예상했다.

연구원에 따르면 우리나라의 주요 산업 중 자동차, 화학, 철강, 전력 산업 등은 기후 변화의 부정적 영향이 클 것으로 전망했다.

특히 자동차 산업은 기후변화로 인한 물리적 영향은 적지만 산업 전반적으로 제도 측면의 부정적 영향이 매우 크며 국내 기업들은 선진국 기업들에 비해 관련 대응이 늦어 평판, 신사업, 경쟁 측면에서 불리한 위치에 놓일 것이라고 연구원은 지적했다. 전자, 유통, 건설·엔지니어링 산업은 부정적 영향과 긍정적 영향이 혼재된 것으로 판단했다.

연구원은 이어 금융, 상사, IT 산업 등은 긍정적 영향이 상대적으로 클 것으로 전망했다.

금융산업은 온실가스 배출 비중이 적어 기후변화로 인한 제도적 영향은 크지 않고, 소비자 평판도 중립적이지만, 물리적 영향으로 특정 대출의 자산 담보물 가치가 떨어질 가능성에는 주의해야 한다는 평가다.

또한 신사업 측면에서는 다양한 탄소 금융 사업 기회가 발생하나 경쟁적 측면에서는 국내 기업들의 준비가 다소 미진해 기후 변화와 관련된 신사업 기회 확보나 관련 이슈 대응 측면에서 선진국 기업들에게 뒤처질 위험성이 있어 보인다고 지적했다.

◇기업의 노출도 분석 = 연구원은 기업 노출도 평가에서는 사업·매출 포트폴리오, 가치사슬 활동, 비즈니스 모델, 탄소가격 민감도(Car-bon beta) 등이 중요할 것으로 판단했다.

연구원은 우선 사업·매출 포트폴리오 측면에서 다양한 사업을 영위하는 대기업의 경우 기후 변화에 민감한 사업이 무엇이고, 전체 사업에서 차지하는 비중이 어느 정도인지 파악해야 한다고 지적했다.

특히 사업 구조가 단순하더라도 매출 및 자산의 지역적 비중을 눈여겨보아야 하는데 이는 기후 변화의 영향은 지역별로 상당히 다르기 때문이다. 연구원은 이어 원자재·부품, R&D·제조, 유통, 소비·폐기 등 기업의 가치사슬 활동을 나눠 노출도를 평가해 보는 것도 유용하다고 설명했다. 원자재·부품 단계에서는 온실가스, 환경 규제의 여파로 재료비가 증가할 수 있고 국내 부품 협력사의 환경 기준 미달시 조달처를 해외로 변경해야 하는 문제에 봉착할 수도 있기 때문이다.

또한 기업은 어떤 가치를, 어떤 고객에게, 어떤 제품 서비스로, 어떤 방식을 통해 생산하고 전달하는가의 문제를 고민할 필요가 있다는 것이다. 연구원은 탄소가격 민감도 역시 기업이 기후 변화 및 관련 규제 변화에 따라 받는 영향도를 측정하는 수단으로 활용될 수 있다고 밝혔다.

◇국내 기업의 대응 방향 = 연구원은 우리나라 기업들의 기후변화 대응방안을 크게 운영적, 전략적, 신사업 활용 등 3가지 측면에서 제시했다.

운영적 대응은 기존 사업 영역에서 관련 규제나 업계 변화 추이에 따라 점진적으로 대응하는 것이다. 연구원은 “이 경우 기업은 저탄소, 환경친화적 제품 라인업의 강화, 친환경 브랜드 마케팅, 관련 R&D 강화, 환경 규제 강화 대응 등 기존 사업 운영상 다양한 적응 노력들이 필요하다”고 말했다.

전략적 대응은 단순히 관련 규제나 업계 변화 추이를 따라가는 것이 아니라 기후 변화가 야기할 산업 판도의 변화를 스스로 주도하려는 노력을 의미한다. 연구원은 “이때 기업들은 자사의 이해관계 반영과 정부의 지원책 유도를 위해 규제 수립상 주도적인 역할을 취할 필요가 있을 것으로 보인다”고 말했다.

신사업 활용은 기후 변화의 기업 영향은 적더라도, 이미 가시화된 기후 관련 사업 기회를 새로운 성장의 발판으로 활용하려는 경우이다. 연구원은 “기후 변화 관련 신사업은 대부분 생소한 것들이 많고, 많은 기업들이 사업 추진 과정에서 역량 부족을 경험할 가능성이 크다”며 “따라서 기업들은 컨설팅 등 지원 산업의 파트너를 적절히 선정해 협력하는 것이 사업 효율화 측면에서 유리할 것이다”고 조언했다.