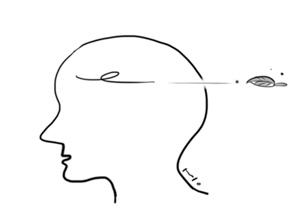

생각

/김명철

‘나만’ 보고 있다가 불현듯

주변을 둘러본다

아무도 없다

생활도 없고 관계도 없고

빽빽하던 소리도 없다

이명조차 없다

집 앞 목재상에 지게차가 없다

숲길에 산책이 없고

운동장에 체육이 없다

차도에 자동차도 없고

그 흔하던 까치 한 마리 없다

사람이 없다

고양이를 밟은 바큇자국처럼

내가 납작해지고 있다

- 김명철 시집 ‘바람의 기원’

마흔을 코앞에 둔 친구가 하늘을 언제 봤는지 어떻게 살아냈는지 정말 모르겠다고 눈물을 펑펑 쏟아내며 콧물을 닦았다. 세상 속에 꼼짝없이 묶인 내게서 눈을 돌려 주변을 바라본다. 아무도 없다. 생활도 관계도 소리도 그 흔한 까치 한 마리 보이지 않는다. 내가 서 있는 이 두터운 시간은 오늘인가 천 년 전인가. 하늘의 허공화를 바라보듯 눈이 흐릿해진다. 젖은 눈이 흘러내릴까봐 눈을 치켜뜬다. 주변에서 눈을 돌려 다시 나를 보면 無와 空의 세계다. 나는 없고 너만 있다.

/김명은 시인