-인류세, 여기서 마무리 되는가?

인간의 미래는 어디에 달려 있을까? 오늘날 기후위기를 인류 전체가 마주한 가장 위태로운 사건으로 여기는 절박감은 한국 사회에서는 의외로 강하지 못하다. 기후정치는 우선 순위의 상위권에 들어가지 않는다. 자신이 살아가는 기본이 무너지고 있는데 "그냥 어떻게 되겠지" 한다. 인간이 지구를 지배해온 시대가 마감된다는 ‘인류세(Anthropocene)의 종말’이 경고되고 있어도 꿈적하지 않는다. 인간이 만들어온 문명이 도리어 인간을 파멸시킬 수 있다는 디스토피아(Distopia)의 도래에 대한 걱정은 소수의 기우(杞憂)로 취급된다. 과연 그럴까?

최근의 제임스 웹(James Webb) 우주 망원경이 보여주는 세계는 우리가 살고 있는 지구 별이 얼마나 경이로운 것인지 다시 깨우친다. 오랫동안 우리의 우주 시력(視力)을 받쳐준 허블 망원경의 차원을 넘어 우주의 탄생과 우주에 새겨진 생멸(生滅)의 순간들을 포착한 사진들은 지구의 나이 45억년과 맞먹는 시간을 거쳐온 빛의 풍경을 보여준다. 칼 세이건(Carl Sagon)이 1990년 보이저(Voyager) 1호가 찍은 지구를 보고 “창백하고 푸른 점(Pale blue dot)”이라고 불렀던 시절에 우리가 알고 있던 우주와는 또 다른 깊이를 목격하게 된다. 도대체 어떻게 수천억개의 별들이 모인 은하(銀河/galaxy)가 집결한 은하단(銀河團/galaxy cluster)이 존재하는 걸까? 지구는 그런 거대하기 짝이 없는 규모와 깊이로 이어진 별들 가운데 떠 있다.

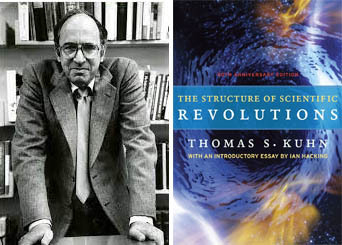

거기서 우리는 여전히 혼자 외롭게 존재하는 유일한 생명체일까? 물론 아직 명확히 알 길은 없다. 때때로 ‘미확인 비행물체 UFO (Unidentified Flying Object)’ 또는 최근에는 ‘미확인 대기현상 UAP (Unidentified Aerial Phenomena)’라고 불리는 장면이 목격되기도 하는데 그 실체가 외계생명체의 지구방문으로 확인된다면 이는 그야말로 우리의 모든 세계관이 지진처럼 깨지고 다른 차원의 사고가 요구될 판이다. 그건 지구가 중심이 아니라 태양이 중심이라는 우주의 축에 대한 생각의 변화를 가져온 ‘코페르니쿠스적 전환’과는 비교할 수 없는 충격이 된다. 토마스 쿤(Thomas Khun)이 말했던 ‘패러다임 전환(Paradigm Shift)’이 지금까지의 모든 인지(認知) 차원을 한꺼번에 뛰어넘는 절대적 특이점(singularity)이 되는 격이다.

토마스 쿤이 짚어낸 패러다임의 개념은 한 시대가 공유하는 일정한 인식 또는 사유의 기본 틀거리라고 할 수 있다. 또는 전제가 된다. 과학사의 발전은 바로 이 틀이 깨지면서 새로운 시야가 드러나는 가운데 이루어져왔다. 이전의 틀 또는 사유방식으로는 도무지 설명할 길이 없는 현상이 발견되거나 인식되면 종전의 과학은 위기를 맞게 된다. 납득되지 않는 변칙 또는 이례적 사안(Anomaly)이 드러나기 때문이다. 그런데 이 위기에 어떻게 대응하는가에 따라 과학은 혁명의 계기를 획득하게 된다. 그래서 패러다임이라는 용어를 정착시킨 토마스 쿤의 저작, 그 제목은 『과학혁명의 구조(The Structure of Scientific Revolutions)』이다.

-인식의 혁명

쿤은 코페르니쿠스(1473~1543)가 당대의 과학자들이 천체를 측정하는 과정이 일관되지도 않고 계절의 일정한 길이를 제대로 설명하지도 못했다고 하면서 그걸 이렇게 비유했다고 전해준다.

“이런 과학자들을 달리 표현하자면 손과 발, 머리와 다른 신체부위를 각기 다른 다양한 모델로부터 가져와 아주 탁월하게 그려내지만 전체로 보면 인간이 아닌 괴물로 만들어버리는 화가와 같다고 할 수 있다.”

그런데 문제는 그 시대는 그 괴물이 인간처럼 보였다는 점이다. 코페르니쿠스가 그린 그림은 도리어 당대에 괴물로 인식되었는데, 새로운 틀거리 또는 패러다임을 받아들이는 것은 그 시대를 지배하는 세계관 자체의 붕괴를 뜻하기 때문이다. 그러니 저항이 격심하지 않을 수 없다. 지오르다노 부르노(Giordano Bruno/1548~1600)는 우주 너머 또 우주가 무한히 펼쳐진다는 무한 우주론을 내세웠다가 이를 철회하지 않았다는 이유로 교황청으로부터 이단으로 선고받고 화형을 당한다.

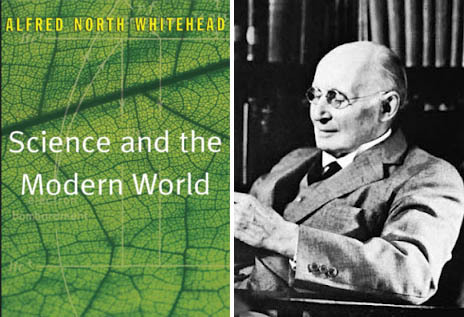

과학 철학자 알프레드 화이트헤드(Alfred North Whitehead)는 그의 『과학과 근대세계(Science and the Modern World)』에서 인류의 우주관을 바꾼 코페르니쿠스와 인체 내부의 세계를 해부한 베살리우스(Vesallius)를 당대의 대표적인 과학자로 꼽으면서 이들이 등장한 16세기는 서구 기독교의 지배가 종말을 고하고 과학의 세기가 시작되었다고 말한다. 코페르니쿠스와 베살리우스는 ‘직접적인 관찰’의 중요성을 일깨웠다는 것이다. 그런데 지오르다노 부르노는 그가 내세운 우주이론의 과학성 자체가 아니라 “자유로운 상상력” 때문에 핍박을 받았다고 분석한다. 종교는 이미 결정된 정통교리(orthodox)에 도전하는 것을 용납하지 않기 때문이다.

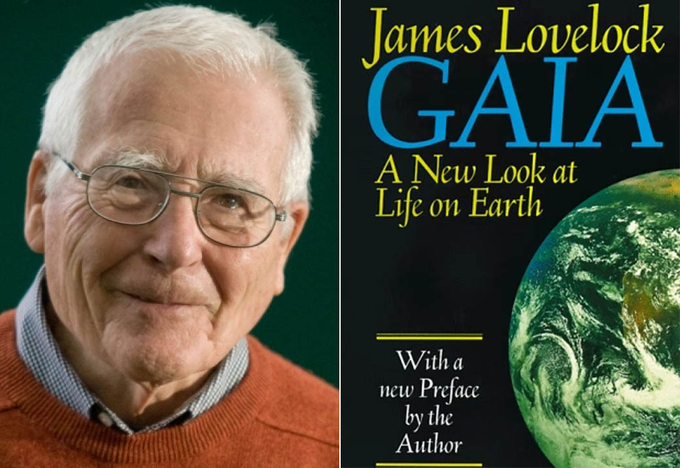

과학의 발전은 어쩌면 바로 이 새로운 상상력의 자유가 지니는 힘으로 기존의 틀을 벗어나는 과정에서 진화하는 위력을 가질 수 있을 것이다. 『희망의 원리(The Principle of Hope)』를 통해 사유의 새로운 차원을 일깨운 에른스트 블로흐가 말했던 것처럼 “사유는 이미 정해진 경계를 넘어서는 모험(Thinking means venturing beyond)”이기 때문이다. 지구를 자신이 스스로 자율적 통제력을 가진 생명체라고 주장한 “가이아(Gaia)” 이론의 제임스 러브록(James Lovelock) 역시도 기존의 과학계가 선을 그어놓은 경계선을 넘은 모험의 수행자였다.

러브록의 가이아 이론은 오늘날 생물학에서 지구과학에 이르기까지 기본 패러다임으로 작동하고 있으나 그것이 애초에 과학계의 새로운 패러다임으로 받아들여지는 과정은 결코 쉽지 않았다. 생물과 무생물이 뒤엉켜 공존하고 있는 지구가 하나의 생명체계로 작동한다는 개념은 논리가 맞지 않는다고 여겨졌기 때문이다. 게다가 그는 과학자라기보다는 대기의 화학구조를 파악하는 기술을 가진 엔지니어였기에 그의 논거를 과학자들이 이론적 토대가 견고한 것으로 받아들이기는 어려웠던 것이다.

그런 까닭에 러브록은 갈릴레오가 중세 신학과 쟁투를 벌이며 자신이 이단이 아니라는 것을 입증했던 것과 다르지 않게 자신도 그랬다며 “이제는 과학계가 이단이 누구인지 결정하고 금지했다”고 그의 책 『가이아(Gaia) 1979년 출간』 서문에서 밝히고 있다. 그의 가이아 이론을 적극적으로 옹호하면서 지구가 자신의 자율적 통제력을 가지고 스스로 최적의 상태를 생산해내는 힘을 가지고 있다는 논리를 함께 세워나간 과학자가 있었으니 그가 바로 “공진화(endosymbiosis)”이론을 주창, 입증해나간 린 마굴리스(Lynn Margulis)였다. 마굴리스의 이론도 초기에 과학계의 정통이론과 벗어난다는 비판을 엄청나게 받았다. 다윈의 전통적인 진화론에서 비껴 나간다는 이유였다.

제임스 러브록은 대기 속에 있는 가스의 화학구조를 분리하는 기술(chemical chromatogragphy)에 바탕을 두고 전자 포획감지기(electron capture detector)를 발명함으로써 NASA의 외계 생명체 확인 프로그램에 관여하게 된다. 생명체가 있는 경우 대기 중의 화학구조에 변화를 주는 열역학 제2 법칙에 속하는 엔트로피(entropy) 측정을 통해 파악할 수 있기 때문이었다. 열역학 제1법칙에서 제기하는 에너지 보존과는 달리 뭔가 힘으로 작동하지 못하는 에너지 변형 내지 무질서 발생 상황을 표현한 이 엔트로피 감소 또는 증가를 통해 에너지를 쓰는 생명체의 활동을 추론해낼 수 있다는 논리가 확장되면서 외계생명체의 존재를 탐색하는 방법에 쓰였던 것이다.

-지구라는 복잡계와 공진화

이 과정에서 러브록은 지구 대기와 기후의 변화를 측정하면서 생명체가 대기 또는 기후에 변화를 가하고 이 변화는 거꾸로 생명체에게 영향을 주는 하나의 거대한 상호 자율체계가 작동하고 있다는 것을 발견하게 된다. 그건 마치 거대한 생명계가 서로 이어지면서 생존의 문제를 해결해나가는 움직임과 같은 현상이라고 할 수 있었다. 그런 차원에서 러브록은 “지구는 지구에 속한 구성요소들이 하나로 연결되어 작동하면서 각기의 기능을 넘어서 지구 대기를 자율통제하는 하나의 살아있는 존재로 생명계(biosphere)”라고 규정했다. 그건 대기와 바다, 그리고 육지가 어우러져 움직이는 하나의 복잡계(complex system)라는 것이다.

그는 가령, 바다가 품고 있는 풍부한 요소들이 빛과 만나 대기 중으로 분리되어 그것이 부족한 땅에 안착하면서 생명체와 관계를 맺고 그로써 지구생명의 체계를 이루어낸다고 말하고 있다. 뿐만 아니라 태고의 시간에 광합성 작용에 의한 산소의 출현과 지배적 구조는 산화(酸化)를 통해 전자의 상실로 만물을 부식시킬 맹독성을 가지고 있어 위협적이었으나 이걸 생명을 위한 신진대사의 물체로 바꾸어낸 지구 생명계 가이아의 자율체계는 경이롭다고 갈파한다. 그것은 지난 40억년 이상의 시간을 통해 우리가 누리는 은총과 같은 것이라 할 수 있다. 이는 “지구적 협력체계”의 작동이며 미생물의 세계와 지구라는 거대세계의 일체화 과정이다.

미생물의 세계를 조명한 린 마굴리스의 공진화도 바로 이 생명체 출현과정에서 서로 다른 원핵세포(prokaryotic cell)가 상호 협력(symbiosis)을 통해 새로운 진핵세포(eukaryotic cell)를 탄생시켰다는 진화이론이다. 이런 진화는 그 생명체 자체의 진화만이 아니라 그로써 환경 전체의 새로운 변화로 인한 진화까지 이어진다는 것인데 그런 까닭에 린 마굴리스는 다윈의 진화론에 대해 이렇게 말하고 있다.

“다윈이 자연선택을 통한 진화의 개념에 도달했을 때 그는 환경, 특히 대기가 생명체 활동의 직접적인 결과물이라는 점을 인식하지 못했다. 만일 이를 알았다면 다윈은 생명체와 환경이 하나의 연결된 시스템이 되고, 진화하는 것은 생명체 단독이 아니라 우리가 지금 가이아라고 부르는 이 서로 연결된 시스템 자체라고 깨달았을 것이다.”

이에 더하여 린 마굴리스는 러브록의 가이아 개념을 발전시켜 시스템 자체의 자율적 진화를 가동시키는 자기생산 또는 자기창출(autopoiesis)의 차원을 진화의 운동방식으로 정리해나간다. 이 개념은 칠레의 생물학자이며 인지론의 새로운 차원을 연 움베르토 마투라나(Humberto Maturana)와 프란시스코 바렐라(Francisco Varela)가 세포의 자기생산 시스템을 주목하면서 제창한 것으로 이를 토대로 하여, 협력관계를 구축하는 원핵세포의 진화과정을 하나의 살아있는 체계로 작동시키는 지구 생명계 가이아로 확장, 포괄한 것이다.

이는 우리로 하여금 정보와 소통을 규제하고 관할하는 시스템 연구인 사이버네틱스(cybernetics)의 차원에 눈뜨게 해준다. 그런데 가이아 지구는 따로 무슨 뇌가 있거나 어느 특정한 곳에 통제본부가 있는 것이 아니라 서로 이어진 전체가 그 자체로서 생명과 무생물의 결합장치가 되어 자율체계를 구성하고 있다는 특징이 있다. 한마디로 신비한 것이다.

대기(大氣)는 바다와 땅의 연결고리로 작동하면서 생명체에 필요한 요소들을 공급해준다. 그야말로 대기란 ‘신비로운 연결고리(mysterious link)’이다. 생명체는 바로 이 대기를 변형시키는 진화의 과정을 통해 자기 창출의 체계를 만들어왔다. 이 자기창출의 기능이 인간을 포함한 모든 생명체에게 최적의 “대기 평형상태(atmospheric homestasis)”를 유지하게 하면서 살아가게 해주는 기본바탕이 된다.

최근 인간과 사물의 동맹체제를 논하면서 새로운 사회관계구성을 철학화하고 있는 부르노 라투르(Bruno Latour)는 『가이아를 마주하며(Facing Gaia)』에서 이렇게 말하고 있다.

“지구를 구성하고 있는 모든 주체(agency)들은 각기 자신의 이웃에 아주 사소한 정도라도 영향을 끼치고 변화를 가져온다. 그럼으로써 자신의 생존이 다소나마 어려워지지 않도록 하려는 것이다. 가이아의 개념은 지구전체에 분포되어 있는 각 구성주체들의 의도성(intentionality)을 포착하게 해주고 있다. 이들 각자는 모두 그 각자의 목적을 가지고 상호 작용을 하고 있는 것이다.”

그러니 생물이건 무생물이건, 인간이건 사물이건 온 세상에서 서로 연결되지 않는 것이 없고, 서로 영향을 미치지 않는 것이 없으며 하나의 커다란 공동체 속에 살아가고 있지 않은 것이 없다. 서로가 서로에게 의존하고 영향을 끼치며 생존의 세계를 함께 만들어가고 있는 것이다. 그런 까닭에 “가이아”는 우리의 인식의 지평을 행성(planet) 차원으로 상승시켜 지구적 생명체계의 자율적 작동이 훼손되지 않도록 하는 것이 인류 전체의 책임이자 임무인 것을 각성시켜준다. 그리고 그것은 함께 진화하도록 하는 공진화의 협력체계를 구성하는 노력이 정치와 사회의 기본윤리인 것을 깨우친다.

신비로운 연결고리인 기후에는 인간이 살아가는데 필요한 요소들이 풍부하게 담겨있는 생명의 공급벨트이다. 단지 뜨겁거나 차갑다는 기후변화에만 주목할 일이 아니다. 대기 속의 이 같은 생명요소들을 깊이 주목하고 새로운 미래를 기획하지 않으면 인류세는 어느새 끝나고야 말 것이다. 인류 모두의 생명의 거처, 가이아의 신비함에 끝없는 경의를 표하고 그 소중함에 절실해질 때 새로운 세상이 열린다. 그렇지 않다면, 각자는 모두 대단한 솜씨로 손과 발, 머리를 그렸는데 전체로는 인간이 아니라 괴물을 그리고 있는 현실을 살아가게 되지 않을까? 지구적 차원에서 인식의 새로운 혁명이 이 땅에 요구되는 까닭은 너무나도 자명하다.