지난해까지 발생한 보이스피싱 범죄 피해자들을 구제할 실효적인 방안안이 없는 가운데 금융 당국이 대출 상품을 마련해 이들을 구제해야 한다는 제언이 나온다.

21일 경기신문 취재를 종합하면 금융감독원은 은행이 보이스피싱 등 금융사기 피해자들에게 피해액의 최대 50%를 배상하도록 국내 은행 19개와 협약을 체결했다.

이에 따라 올해부터 보이스피싱 피해를 당할 경우 피해 규모와 은행의 과실 여부를 바탕으로 일정 금액을 보상받을 수 있다.

문제는 지난해까지 발생한 보이스피싱 피해자들은 대상에 포함되지 않는다는 점이다.

금융감독원에 따르면 2018년부터 지난해 상반기까지 발생한 보이스피싱 피해자는 14만 8760명이다.

이들이 입은 피해액은 약 1조 7499억 원인 반면 보이스피싱 구제책인 ‘통신 사기 피해 환급법’으로 환급받은 피해액은 고작 3601억 원에 그쳐 실효성 있는 지원을 받지 못한 것으로 전해졌다.

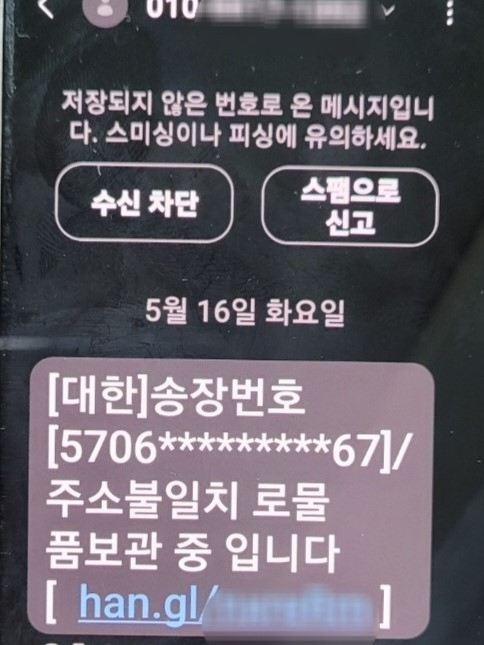

수원에 거주하는 30대 A씨는 “계좌가 범행에 연루됐다”며 검찰을 사칭하는 보이스피싱 전화의 지시에 따라 특정 ‘보안프로그램’을 휴대전화에 설치했다. 결국 그의 휴대전화는 먹통이 됐고, 그의 계좌에서는 이사를 위해 모아둔 수천만 원 상당이 인출됐다.

소상공인인 B씨는 출처를 알 수 없는 금액이 통장에 입금되고 계좌가 정지되는 ‘통장 협박’ 금융 사기를 당했다. 당장 사업에 필요한 돈을 구하기 위해 고군분투하고 있지만 대출마저 불가능해 당장 가계 임대료도 내지 못한 상황에 처했다.

일각에서는 이들에게 전세사기 피해자 지원책을 본뜬 ‘저금리 대출 상품’을 지원해야 한다는 주장이 나온다.

경실련 관계자는 “은행은 비용 부담으로 지난해까지 발생한 보이스피싱 피해자 모두를 구제하기는 어려울 것”이라며 “저금리 대출 상품은 피해자가 추후 갚을 수 있고, 금융사기범 검거로 범죄수익 환수가 가능하다. 은행의 부담이 크지 않아 일거양득인 셈”이라고 말했다.

이에 대해 금감원 관계자는 “피해자 구제를 위한 대출 상품 등은 긍정적으로 논의가 오갔던 방안”이라며 “다만 은행이 적극적으로 협조해 나서야 해 즉시 실시하기에는 어렵다”고 설명했다.

다만 “금융사기 피해 보상을 위해 국회에서 여러 법안이 나오는 등 국가적 움직임이 활발하다”며 “금감원도 피해자를 구제하도록 다방면으로 노력하겠다”고 덧붙였다.

[ 경기신문 = 박진석 기자 ]