지구온난화 등 기후변화 현상으로 생태계가 변하고 있다. 한반도 온난화로 기온이 상승하면서 국내 주요 작물들의 북진현상이 뚜렷하고 서해안은 고급어종 대신 저급어종들이 많아지고 있다. 한반도 온난화로 농작물 재배면적은 제주와 전남, 경남 등 남부지역은 감소한 반면 경기와 강원 북부는 증가하고 있다.

환경부의 ‘기후변화대응 종합계획’과 기상청 등에 따르면 1906년부터 2005년까지 100년간 지구평균온도는 0.7도 올랐지만 한반도는 1.5도가 올라 지구 평균의 2배에 이른다. 2000년대 우리나라의 평균 기온은 12.3℃로 1990년대 12.0℃보다 0.3℃ 높아졌고 연강수량 역시 2000년대 1천470㎜로 1990년대 1천339㎜보다 131㎜ 증가, 온난화와 계절별 강우 편중현상이 심화되고 있다.

또 서해안의 수온도 1973년부터 2003년까지 30년간 1~2℃가 올랐다. 지속적인 기온상승은 도내 생태계와 생활양식에 큰 변화를 가져오고 있다.

◆ 농작물 북진 현상 ‘뚜렷’

한반도 온난화로 농작물 재배면적은 제주와 전남, 경남 등 남부지역은 감소한 반면 경기와 강원 북부는 증가한 것으로 나타났다. 기후 온난화가 가속화되면서 한반도 농작물의 재배 지도가 다시 그려지고 있는 것이다.

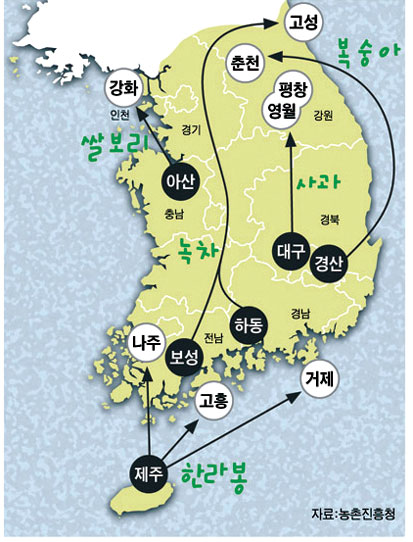

과거 교과서에서 배웠던 경북 사과, 제주 한라봉, 금산 인삼 등의 주산지는 이제 옛말이 됐다.

기후변화에 따른 재배 적지의 북상으로 사과는 영월, 한라봉은 나주, 인삼은 강원으로 주산지가 바뀌고 있다.

심지어 경남 하동과 전남 보성의 특산물인 녹차도 국내 재배 한계선인 강원 고성까지 올라갔다.

11일 농촌진흥청에 따르면 사과의 경우 겨울철 기온이 상승하면서 저온 요구도를 충족시키지 못하는 지역이 늘면서 1997년 3만7천452㏊였던 전체 재배면적이 2007년 3만2천853㏊로 10년 동안 4천599㏊가 줄었다.

재배지도 북상해 사과 주산지인 대구뿐만아니라 충남 예산과 경북 안동, 충북 충주에 이어 강원 평창, 정선, 영월에서까지 사과 재배가 이뤄지는 것으로 나타났다.

반면 복숭아는 겨울철 온도상승으로 동해(凍害) 발생지역이 줄면서 1997년 1만1천3㏊였던 재배면적이 2007년 1만2천279㏊로 늘었다. 재배지 역시 경남 김해에서부터 경북 경산과 영덕, 경기 이천과 충남 음성은 물론 강원 영월과 철원까지 북상했다.

대전 이남 지역에서만 재배됐던 쌀보리 역시 겨울철 온도 상승으로 경기 김포와 강원 동해안까지 재배지가 북상해 경기지역의 경우 1997년 10㏊에 불과했던 쌀보리 재배면적이 2007년 316㏊까지 급증했다.

사과는 경북, 충남, 경기에서 재배면적이 감소됐고, 복숭아 재배면적은 경남, 전남에서는 감소한 반면 충청, 경기, 강원지역에서는 증가했다.

포도 재배면적은 경북, 충남, 경남에서 감소한 반면 강원, 경기에서는 증가했으며, 배 재배면적은 경북, 충북, 전남에서는 줄고, 경기, 충남, 강원에서는 증가한 것으로 나타났다.

농진청 기후변화생태과 심교문 박사는 “한반도 기온상승으로 우리나라 농작물의 재배면적이 변화하고 있다”며 “국가차원의 농업기술개발을 강화시키는 등 식량수급 안정화 대책이 시급하다”고 지적했다.

◆고급어종 대신 저급어종으로

서해안 해양생태계도 비교적 수명이 긴 대형 고급어종에서 수명이 짧은 중·소형의 저급어종으로 전환되는 등 급격히 변하고 있다.

해양온난화가 진행되면서 어류 어획량과 어획비율은 줄어든 반면 패류 어획비율은 증가해 서해안을 대표하는 주요 어종이 변화하고 있다.

국립수산과학원 서해수산연구소가 펴낸 ‘2008년 황해 어황 정보’에 따르면 우리나라 전체 연근해 일반해면어업 어획량 중 서해에서의 어획비율이 1980년대 16% 이상에서 2008년에 10% 수준으로 감소됐다.

이같은 원인은 서해로 들어오는 회유성 어종이 크게 줄고 있기 때문이다. 실제로 80년대 이전 서해 전체 어류어획량의 30%이상을 차지하던 참조기와 갈치의 어획비율이 지난해는 10%이하로 줄었다.

반면 멸치의 어획량은 최근 급격히 증가했다. 지난해 멸치 어획량은 2만4천여 톤으로 서해 어류 전체 어획량의 40%를 차지해 멸치가 서해 주요 어업자원의 하나로 떠올랐다.

이처럼 서해 주요 어업자원은 비교적 수명이 긴 대형 고급어종에서 수명이 짧은 중·소형의 저급어종으로 전환되는 현상이 나타나고 있다.

이는 주요 어획대상종을 집중적으로 어획한 결과로, 서해의 어획물 조성이 경제적 가치가 높은 어종에서 낮은 어종으로 대체되고 있다.

국립수산과학원 서해수산연구소 최광호 박사는 “서해안의 경우 수명이 긴 대형 고급어종에서 수명이 짧은 중소형 저급어종으로 바뀌고 있다”며 “앞으로 어종 변화가 지속적으로 이뤄질 수 있으니 주로 잡히는 어종의 경제적 가치를 높이기 위한 방안을 모색해야한다”고 말했다.