조선후기 사대부 사이에 유행한 중국 서화 골동과 문방청완(文房淸玩)의 새로운 풍조에 대하여 정조는 신랄하게 비판한다. 정조의 문집인 ‘홍재전서’에 당시의 상황이 잘 그려지고 있다.

“근래 사대부 사이의 풍조가 매우 해괴하니, 반드시 우리나라의 법식을 벗어버리고 멀리 중국 사람들이 하는 짓을 배우려 한다. 서책은 잠시 그렇다 하더라도, 일상의 그릇과 가구까지 모두 중국산을 쓰면서 이로써 다투어 고상한 운치가 있다고 생각한다. 묵병(墨屛)과 필가(筆架), 교의(交椅), 탁자, 청동의 솥과 술잔, 술동이 등 갖가지 기기묘묘한 물건들을 좌우에 늘어놓고 차를 마시고 향을 피우면서 억지로 탈속하고 우아한 태를 부리는 것들이란 이루 다 적을 수 없을 지경이다”

조선후기 사회에 일어난 중국 골동품 수집 취향은 마치 17~18세기 유럽 사회에 열풍처럼 퍼졌던 ‘쉬누와즈리(Chinoiseries)’ 현상에 비견된다. 당시 유럽에서는 중국 도자기나 가구 등을 수집하였는데, 18세기 유럽의 회화, 건축, 정원 및 장식 예술에 지대한 영향을 미쳤다.

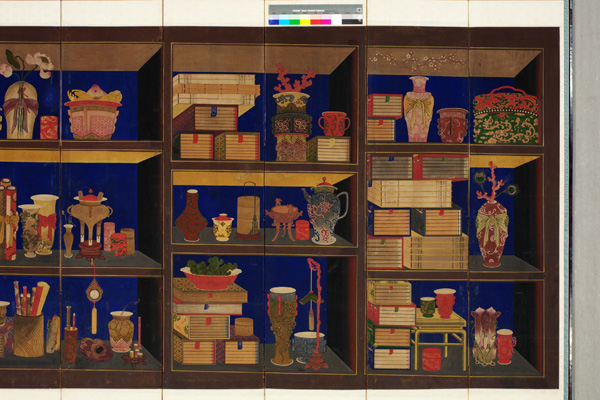

현존하는 책가도 중 중국 청대의 도자기와 공예품이 가장 많이 그려진 작품이 국립중앙박물관에 소장돼 있다. 모두 열 폭의 병풍에 그려진 책가도로 가운데 칸을 중심으로 투시법을 적용하고 좌우의 칸과 단의 배열을 대칭적으로 구성했다. 책가 안에는 서책을 비롯한 문방사우, 고동기와 기물, 꽃, 소과류 등이 진열돼 있다. 특히 겉면에 보자기 문양을 넣은 복문병(?紋甁)이 많이 등장하는데, 이것은 청(淸) 가경제(嘉慶帝, 1760~1820) 시기에 크게 유행한 것이다.

왼쪽 두 번째 칸 하단에는 커다란 사각형의 서양 시계가 그려져 서양 문물에 대한 관심을 반영한다. 또한 책가의 배경색이 어두운 갈색에서 청색으로 바뀌었는데 이것은 19세기 중엽 이후 궁중회화 및 불화에 영향을 준 서양의 합성 안료인 아닐린(anilin)의 수입과 관련이 있어 보인다. 아닐린은 1856년 독일에서 발명돼 선명한 착색 안료로 발전을 거듭해 19세기 후반에는 우리나라에도 들어와 천연안료를 대체했다. 바탕이 갈색에서 청색으로 바뀌어 중후함 대신 청신한 생기가 느껴지기도 한다.

/글=박본수 경기도박물관 학예팀장