이탈리아서 1년반 걸리는 작업

북한 작가들은 40일 만에 해내

김수환 추기경 제안으로 시작

신자들 성금 성당 건립 밑거름

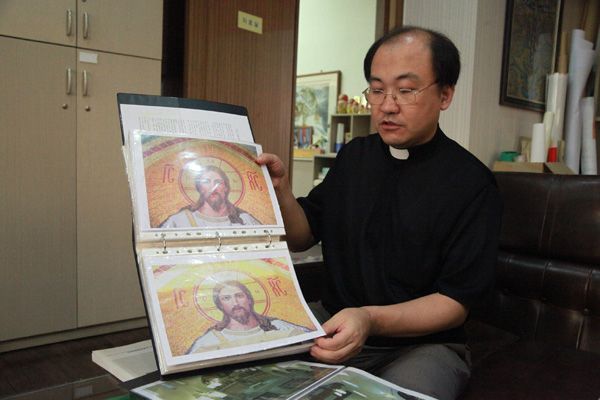

“남북합작 성당의 모자이크화에 나오는 인물들은 평양 만수대창작사에서 직접 작업했습니다. 이탈리아나 러시아에서 1년 반 걸린다는 작업을 북한 작가들은 40일 만에 끝내더군요.”

한국전쟁 발발일인 25일 남북 합작으로 문을 여는 파주 통일동산의 ‘참회와 속죄의 성당’을 완성하는 데 큰 기여를 한 숨은 일꾼이 있다.

천주교 서울대교구 이콘연구소장 장긍선 신부다.

서울대교구 민족화해위원회 본부장을 8년 동안 맡았던 장 신부는 성당 건립의 모든 실무를 도맡아 했다.

고 김수환 추기경(1922∼2009)의 제안으로 시작한 건립 작업을 처음부터 끝까지 책임지고 실행에 옮긴 이가 바로 장 신부다.

성당의 내외부 디자인을 직접 하고 설계 작업도 지휘했다. 내부 구성과 인테리어, 성물 설치, 내장재 종류와 색감, 콘센트 위치까지 그의 손을 거치지 않은 것이 없다.

장 신부는 최근 인터뷰에서 성당 건립을 둘러싼 여러 비화를 자세히 소개했다.

“천주교 민족화해 본부장을 오래 하다 보니 북한을 자주 방문했어요. 성당에 남북 작가들의 작품이 어우러질 수 있다면 좋겠다는 생각에 만수대창작사에 제안했더니 종교란 주제가 부담됐는지 답을 안 주더라구요.”

만수대창작사는 1959년 설립된 북한 최대의 미술창작단체다.

조선노동당 중앙위원회 직속으로 ‘혁명미술창작의 산실’로 불리며, 인민예술가와 공훈예술가를 비롯한 북한 최고의 미술가들이 모인 곳이다.

거의 포기를 했을 무렵 중국의 지인을 통해 다시 타진한 끝에 작업이 가능하다는 답을 얻어냈다.

“단둥 부근 어느 시골마을의 체육관을 빌려서 작업을 시작했어요. 공훈작가를 비롯해 북한 작가 7명이 참여했습니다. 그 중 한 명은 김일성 초상화도 많이 그리고 해외전시회도 여러 차례 열었던 아주 유명한 사람이었어요.”

직접 가볼 수 없으니 현지의 지인을 통해 작업상황을 찍은 사진을 매일 인터넷으로 확인하면서 수정과 보완 작업을 해나갔다.

‘예수와 남북 대표성인 8위’ 작품에 들어갈 인물들의 얼굴은 정밀한 작업을 위해 모두 평양 만수대창작사에서 작업이 이뤄졌다.

예수의 얼굴도 예외가 아니었다.

장 신부는 “그때만 해도 남북관계가 좋을 때여서 아무 문제가 없었어요. 얼마 안 가서 통일이라도 될 것 같은 분위기였으니까요”라고 말했다.

이탈리아와 러시아 작가들에게 견적을 요청했을 때 1년 반이 걸린다던 작업을 북한 작가들은 40일 만에 해냈다.

모자이크화는 가로 20m, 세로 7m 크기에 작품 무게만 2.5t, 접착제까지 3t이나 나가는 대형 작품이다.

“작업하는 걸 보고 대단하다고 느꼈어요. 북한에서는 미술 데생을 할 때도 서양인이 아니라 한국사람의 얼굴을 모델로 쓰더군요. 예전에는 김일성, 김정일 두 지도자의 선전물을 페인트로 만들었는데 훼손을 막기 위해 요즘은 모자이크 작품으로 만듭니다.”

작품을 국내로 들여와 이콘연구소에서 다시 수정 작업을 해 완성했다.

인물들의 옷차림과 눈꼬리 같은 얼굴 인상에서 북한 분위기가 너무 많이 풍겼기 때문이다.

장 신부가 성당 건립에서 큰 역할을 할 수 있었던 건 타고난 재주 그리고 미술공부 덕분이다.

러시아에서 비잔틴 미술을, 이탈리아에서 모자이크를 공부했다. 누나가 현재 화가로 활동하고 있고, 증조부는 조선시대에 의주에서 유명한 소목장이었다.

성당 건립은 1996년 당시 천주교 한민족복음화추진본부(지도신부 김병일 신부·회장 봉두완)가 터를 사들임으로써 시작됐다.

실향민을 비롯해 통일을 기원하는 신자들이 십시일반 모은 눈물겨운 성금이 밑거름이었다.

장 신부는 “김수환 추기경께서는 통일을 염원하며 기도하는 터전이 필요하다며 성당 건립을 제안했다. ‘참회와 속죄의 성당’이란 이름도 남북이 서로 지은 죄를 함께 참회하고 용서를 구하자는 뜻에서 직접 지었다”고 설명했다.

“성당에서 몇 년을 보내다 보니 이제는 먼지 하나도 그냥 못 지나칠 정도로 정이 들었어요. 종교를 떠나서 통일을 생각하고 준비하는 곳이 된다면 더 바랄 게 없습니다. 북한이 ‘빨갱이들’이 사는 땅이 아니라 그곳에 태어난 죄로 하루하루 힘들게 살아가는, 우리와 똑같은 백성이 있다는 걸 잊지 않았으면 좋겠습니다.”