기록은 그 행위 자체로 하나의 역사다. 지금도 무수히 많은 역사가 다양한 방식으로 수정되고 지워지고 또 새로 쓰이고 있다.

우리들의 일기장도 지금 이 시대를 살아가고 있는 우리들의 역사가 아닐까 싶다.

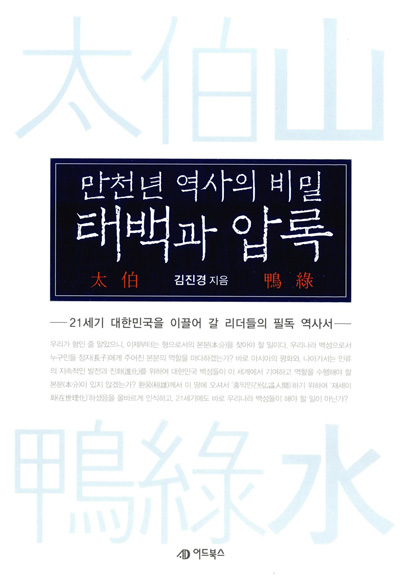

현재 고조선학회와 한민족사연구회 부회장을 맡고 있는 저자는 이 책에서 태백과 압록에 얽힌 위사(僞史)를 걷어내고 우리나라의 역사를 자신의 개성적인 관점에서 복원해 나간다.

이 책은 저자의 날카롭고 명확한 사관(史觀)에 입각해 고구려, 백제, 신라 등의 강역이 북경시에서부터 황화에 걸쳐 현재의 중화인민공화국의 동부지역에 있었다는 낯설고 새로운 사실을 증언한다.

고대 지명들의 정확한 위치를 추정하기 위해 길고도 험난한 길의 발을 뗀 저자가 중국 25사를 직접 정독하고 해독해 밝혀낸 진사(眞史), 원본의 기록들에 근거해 밝혀낸 사실들이 이 한 권의 책에 담겨있다.

저자는 본문 중에서 이렇게 단호히 말한다.

“21세기를 살고 있는 대한민국 백성들이 조선시대의 ‘꾸며진 역사’에 근거해 앞으로의 미래 비전을 찾을 수 없다. 왜냐하면 우리가 미래 비전을 구상한다고 한더라도 ‘꾸며진 역사’에 근거한 미래 비전은 올바른 비전이라고 할 수 없기 때문이다. 즉, 대한민국의 올바른 역사(歷史)를 알아야만, 우리가 누구인지, 우리의 정체성(正體性)과 역량(力量)을 바르게 인식할 수 있으며, 우리가 추구해야 할 가치(價値)와 미래 비전이 무엇이어야 하는 지 올바르게 그려낼 수 있기 때문이다.”

잘못된 역사를 모시는 것은 비유적으로, 현재 우리들이 딛고 있는 바닥공사를 허술하게 때우고 마는 것과 다를 바 없다. 언제 꺼질지 무너질지 모르는 바닥을 딛고 서있는 셈이다.

책은 ‘부여성은 현 산서성 태원(太原)시’, ‘사마천은 부여의 역사를 쓸 수 없었다’, ‘요(遼)는 부여의 후예’, ‘만천년 역사의 비밀, 태백과 압록’ 등 총 4장 22개의 소제목으로 구성돼 있으며, 이해를 돕기 위해 127개의 그림(지도)이 실려 있다.

지도에 정확한 지역을 상세히 표시하고, 중국 25사를 바탕으로 원본 그대로의 사실, 그 사실의 고유성을 살려 설득력 있는 하나의 사관을 전개해 나가는 것이 이 책의 특징이다.

할아버지와 손자 ‘천손’의 대화로 시작되는 도입부는 친근함을 불러일으킨다. 때문에 독자들은 어렵지 않게 접근할 수 있다.

/김장선기자 kjs76@