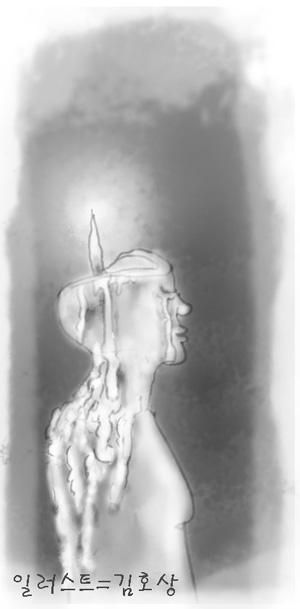

/프랑시스 퐁주

밤은 때때로 이상한 나무를 되살아나게 해 그 나무의 빛이 어두움으로 가득 찬 방들을 분해한다. 그 나무의 금잎은 새까만 육각에 의해 흰 대리석 기둥의 파인 곳에 태연히 붙어 있다.

초라한 나비들은 숲을 흐리게 비추는 높이 뜬 달보다는 이것을 선호하여 공략한다. 그러나 그 싸움에서 이내 불에 타고 지쳐 모두가 혼미에 가까운 광란 상태에서 전율한다.

그렇지만 양초는 첫 연기의 치솟음으로 책 위에 빛의 반짝임을 통해 독자에게 용기를 주고 - 이윽고 받침대로 기울어져 자신의 자양분 속으로 녹아내린다.

- 프랑시스 퐁주 시집 ‘일요일 또는 예술가’ /솔출판사

남포 불이나 호롱불, 등잔불 밑에서 책을 읽던 세대들이 사라져가는 요즘 몸과 마음의 건강을 위해 새로운 초가 다양하게 유통되고 있다. 그 옛날 촛불 아래에서는 일렁이는 그림자가 있고, 그림자 일렁일 때마다 풀벌레 소리가 꿈과 상상 가득한 세계로 우리를 데려가곤 했다. 횟대에 걸쳐놓은 옷가지가 그림자 따라 살아나 춤을 추기도 하고, 소쩍새 부엉이 울음이 창호지에 스며들면 촛불 아래에서는 낮에 잠자고 있던 신비한 그림자들이 몰려와 속삭인다. 촛불 아래에서는 저절로 깊은 명상에 들어 촛불이 읽어주는 밤처럼 커다란 책 읽어 주는 소리를 들으며 잠들게 된다. 촛불은 고향을 상실한 채 표류하는 현대문명에 대한 시인의 발언인 것이다.

/조길성 시인