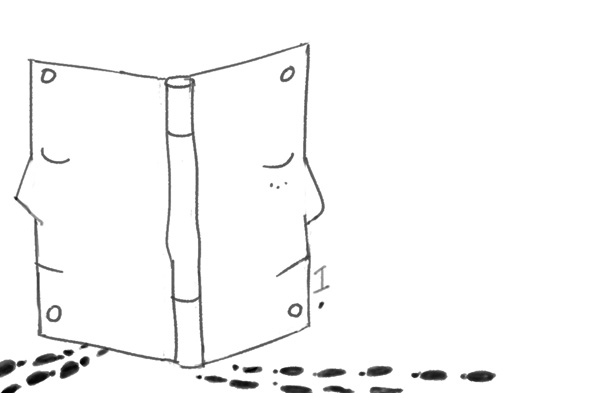

경첩

/김택희

소리 없이 단단해야 한다

모두에서 우리로의 전환접속사

그럼에도 불구하고

모르는 사이

마주하고 있어도 녹이 슨다

- 김택희 시집 ‘바람의 눈썹’

경첩은 문틀과 문짝을 결합시켜주기 위해 짝을 이루고 있다. 각자에서, 너와 나에서, ‘우리’가 되게 연결시켜주는, 언어로 보자면 접속사다. 우리는 누군가와 또는 무엇인가와 짝을 이루어 우리의 생각과 마음과 사랑을 나누고 싶다. 그런데 시간이 지나고 세월이 흐르면, 나도 모르는 사이에 녹슨 것처럼 무덤덤해지게 된다. 언제였더라, 그대와 내가 처음 소리도 없이 단단한 짝이 되었던 것이. 버스 정류장이었나? 골목길이었나? 카페였나? 그런데 그 간절함, 늘 붙어있고 싶었던 그 간절함은 어디로 갔을까. 같이 있어도 그립던 그 그리움은 언제 어디로 갔을까. /김명철 시인