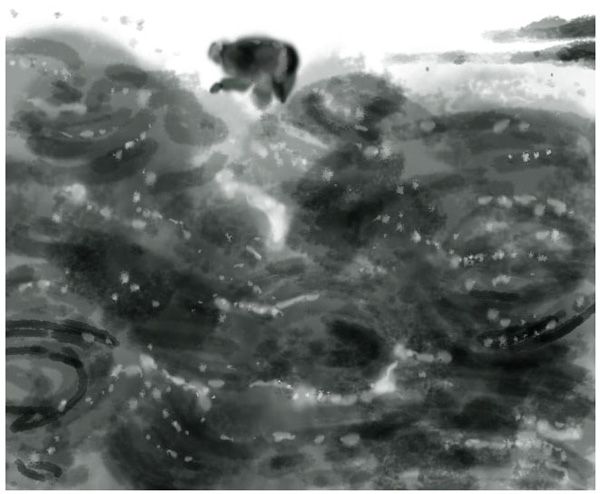

파래와 멀미

/주미경

20층 아파트로 이사한 날부터

증조할머니는 자꾸 멀미가 난다고 했다.

완도에서 파래 한 통 올라온 날

바닥에 흘리고

입가에 묻히고

오물오물 파래를 씹던

할머니

“어제까지

시상이 캄캄하고 어지럽더니

이제야 바로 보여야.”

할머니 눈가에

비릿한 바닷물

멀미도 그쳤다.

- 주미경동시집 ‘나 벌레야’ /문학동네·2015

우선 사투리부터가 정겹다. 언젠가 국어학자들과 술자리를 한 적 있었다. 이야기 중에 ‘사투리를 어찌 생각하느냐, 내 생각엔 각 지방 방송국들이 그 지방 사투리로 뉴스나 대담 프로그램 등을 진행했으면 좋겠다.’고 했더니 좋은 생각이라고들 하면서 술자리가 농익었던 기억이 난다. 처음엔 할머니가 20층 고층으로 옮긴 후유증으로 고생하는 것으로 읽힌다. 하지만 파래를 씹으며 어지러움이 가신다. 고향이 그리운 것이다. 고향을 잃어버린 것은 할머니뿐이 아니다. 우리 모두가 고향을 잃어버렸다. 파래가 상징하는 고향, 고향이 상징하는 자연, 그리고 공동체를, 파래처럼 파릇한 마음으로 그려본다. /조길성 시인