-

문화 살아있는 모든 것에 대한 찬사…뮤지컬 ‘파과’

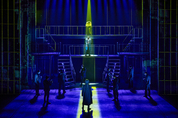

파과(破果), 흠집 난 과일. 부서진 과육으로 먹을 수도 없이 썩은 과일이 무슨 의미가 있을까. 노년을 바라보는 60대 여성 킬러는 성치 않은 몸으로 킬러의 수명을 다해간다. 한 치의 실수도 용납하지 않는 킬러의 세계에서 자신을 치료한 의사에게 마음이 흔들리는 상황이라면 더더욱 가치가 떨어진다. 그녀는 부서졌지만 살아있음에 빛나는 인간을 증명한다. 2013년 출간된 구병모 장편 소설 ‘파과’를 원작으로 한 뮤지컬이 무대에 올랐다. 초연 신작으로 소설 출간 당시의 인기를 이어가고 있다. 우리나라의 정서를 무대에 구현하는 연출가 이지나, 작품 전반을 이끌어가는 음악감독 이나영, 작품의 현대적 감각을 배가시키는 무술감독 서정주가 함께했다. 극은 킬러에게 살해당한 아버지를 목격하는 어린 ‘투우’의 이야기로 시작한다. 총성이 울리고 이마에 피를 흘리며 쓰러진 아버지 뒤로 흐트러짐 없는 완벽한 자세의 ‘조각’의 뒷모습이 보인다. 그 모습은 어린 ‘투우’에게 인상 깊게 기억되고 복수심과 알 수 없는 동경심을 느끼게 한다. 킬러 ‘조각’은 15세에 친척집에서 도둑으로 누명을 쓰고 가출해 미군기지 주변에서 숙식을 알아보던 인물이었다. 킬러 조직을 운영하던 ‘류’의 호의로 식

- 고륜형 기자

- 2024-03-26 10:09

-

문화 코로나19 이후 관계에 집중하다…전시 ‘밀접한 사회’

눈보라가 치는 땅에 눈이 흩날린다. 흰색 알갱이들은 땅의 지형에 따라 뭉쳐지기도 하고 흩어지기도 한다. 바람이 불면 위로 날아오르는 알갱이들은 회오리를 형성한다. 수평으로 흘러가며 수직으로 떨어지기도 한다. 오산시립미술관에서 열리는 전시 ‘밀접한 사회’에서는 작가 박종규의 작품 ‘수직적 시간’외에 60점을 볼 수 있다. 한국과 독일의 수교 140년을 맞이해 열리는 특별전이다. ‘수직적 시간’과 같은 미디어아트와 회화, 조각, 영상, 설치미술 작품도 볼 수 있다. ‘밀접한 사회’는 코로나19로 흩어진 개인들에 집중했다. 전염병이 돌면 사람들은 ‘고립’을 통해 전염병을 이겨내려고 하고, 이는 집단을 이뤄 살아가는 인간의 사회 모습과 대립된다. 코로나19 이후, 예술은 흩어진 개인에 좀 더 집중해 ‘관계’란 무엇이며 어떻게 살아가야 하는지 질문했다. 클릭 한 번으로 주문-배달이 이뤄지는 사회에서 사회는 파편화된다. 대면이 아닌 비대면으로 개인화가 이뤄지는 사회에서 각자는 타인을 잊기 마련이다. 고립된 개인에게 관계의 결핍은 문제가 된다. 점점 개인이 고립돼 가는 과정에서 예술은 ‘관계’를 형성해 온기를 전한다. 1부 ‘틈에서-우연성이 깃든’에서는 케스틴 세쯔, 글

- 고륜형 기자

- 2023-08-08 06:59

- 국힘, ‘윤리위, 한동훈 제명 결정’ 놓고 의원·원외 당협위원장 둘로 나눠져 공개 충돌

- 남양주시, ‘2026년 청년도전지원사업’ 참여자 130명 모집

- 남양주시, 노후 수도관 교체 비용 지원 사업 실시

- 남양주시, 삼화종합전기 ‘나눔명문기업’ 5호로 등록

- 남양주도시공사, 취약계층 어르신 겨울나기 난방용품 기부

- 남양주시의회, 차산초등학교 통학로 안전 위한 주민소통 간담회 개최

- 의왕 왕송호수 인근 폐기물처리시설 추진 관련 시의회 성명에 시민단체 가온소리 공개 반박

- 시흥시, 자동차세 1월에 연납하세요” 5% 할인 혜택

- 구리시의회, 양봉협회와 간담회 개최

- 한국공학대, 국제개발협력 위해 베트남 현장 누비다