비금도, 저 육중한 바다가

자꾸만 나보고

들어오란다

비자나무 울울(鬱鬱)한 치마

훌훌 퇭 내려놓고

그 옛날

더없이 아늑한 곳으로

제 가슴에 비친 그림자 속으로

알몸으로 돌아오란다

- 이우림 시집 ‘상형문자로 걷다’/2012년/문학의전당

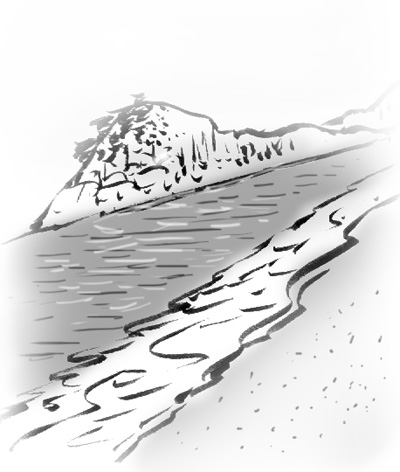

전남 신안군 비금도에 가면 선왕산이라고도 불리우는 그림산이 있다. 그 절경이 도봉산 같다고 해 비금도 도봉산이라고도 한다. 둘레가 육중한 바다인 산꼭대기에서 시인이 아니라도 그 옥색 바다에 몸을 던지고픈 유혹을 느낄 터. 인생들의 빽빽한 허울들이 그림산에서는 더 없이 거추장스럽고 무거울 것이다. 다 벗고 알몸으로 들어가도 한 점 부끄럽지 않은 시공이 어디 있으랴. 어머니 자궁에서 발가벗은 채 모태에 자신을 내어 맡긴 것처럼 오늘 우리가 아무것도 걸치지 않아도 사랑스러웠던 그 유년(幼年)으로 돌아갈 수 있다면, 참으로 제 가슴에 비친 모태의 안식속으로 돌아갈 수만 있다면 그 간절하고도 원초적인 그리움을 시인은 노래하고 있다. /김윤환 시인