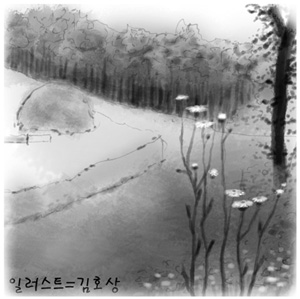

망초꽃

/김 솔

하얀 소복 입고 서 있는

울 엄마처럼

울 엄마처럼

저물녘

쌀뜨물처럼 뿌옇게 피어나는 꽃

- 시집 ‘상처가 문이다’ / 문학의 전당

이제 한 해도 서서히 저물어 간다. 살아가면서 우리 바쁘다고 고향을 잊고 살았구나. 를 자주 느끼는 시기다. 계산도 없이 무작정 고향으로 내려가 그리운 친구를 불러내 반가워하는 개처럼 서로의 목덜미를 핥아주며 꼬리 치다가 김치 쪼가리라도 놓고, 술 한 잔 하고 싶은 때이기도 하다. 얼음장을 깨고 천렵을 하면서 웃고 떠돌고 싶은 때다. 닭서리를 해 공범자가 되는 그런 친밀한 밤을 보내고 싶다. 이런 때 난 서정적인 시 한 편을 만났다. 고향 언덕을, 혈육을 그리워하게 하는 시 한 편, 울 아버지, 울 엄마, 쌀뜨물이 조화를 이뤄 불망의 시, 햅쌀로 갓 지은 것 같은 시, 누구나 가슴에 액자로 걸어두고 싶은 시를 만났다. 시를 보면 한 폭의 다소곳한 영혼을 보는 것 같다. 작은 시나 울림은 서서히 번져와 가슴을 끝없이 꿈틀거리게 한다. 시가 거친 옷섶을 여미게 하고 거친 가슴을 따뜻하게 매만져 준다. 시인이 서울에서 태어나 영주에서 터를 잡고 시를 쓰며 어떻게 자연과 동화되어 가는지 어떻게 자연과 더불어 살아가는지 시인의 시 한 편을 통해 훔쳐 볼 수 있다. 이 시를 통해 자연을 무한정 흡수하는 시인의 순수성과 무한한 시인의 시적 역량도 훔쳐볼 수 있다. /김왕노 시인