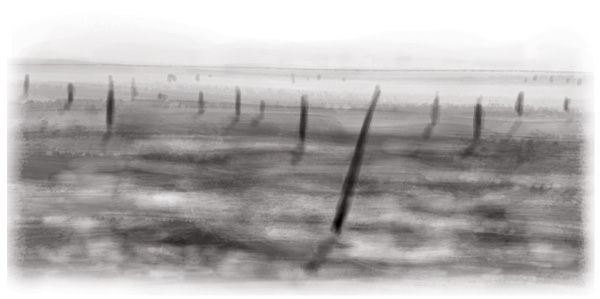

적막한 바닷가

/송수권

더러는 비워놓고 살 일이다

하루에 한 번씩

저 뻘발이 갯물을 비우듯이

더러는 그리워하며 살 일이다.

하루에 한번씩

저 뻘발이 밀물을 쳐보내듯이.

갈밭머리 해 어스럼녁

마른 물꼬를 치려는지 돌아갈 줄 모르는

한 마리 해오라기처럼

먼 산 바래서서

아, 우리들의 적막한 마음도

그리움으로 빛날 때까지는

또는 바삐바삐 서녘 하늘을 깨워가는

갈바람 소리에

우리 으스러지도록 온몸을 태우며

마지막 이 바닷가에서

캄캄하게 저물 일이다.

이 세상 병마를 안고 사는 사람들이 얼마나 많은가 온 몸이 아프면 만사가 허무하다. 누구나 겪어본 육체의 진실이 아니겠는가? 흔적이 없는 삶, 그림자가 없는 삶, 적막한 바닷가는 그 어디에도 있다. 절대고독, 절대 허무 앞에 순응하는 삶이 아니라 어두운 바닷가에 묻는다. 세속적인 욕망으로 살다보니 계획대로 안 된다. 그 욕망의 부질없음과 영혼을 부르며 걷는 길은 그래서 저려오는 아픔을 겪는다. 세월은 무상한데 그 무상을 이겨내는 지혜는 턱없이 부족한게 인간이다. 강의를 준비하는 아내의 숨소리가 저 먼 서재의 벽면을 뚫고 곁으로 온다. 얼마 남지 않은 시간 아직 많은 시간들이 무덤을 파는 일처럼 이 허무의 절벽을 이겨볼 일이다. /박병두 소설가·수원문인협회장