개미집은 詩다

/이성이

시 붙잡고

끙끙대고 있는데

뭐가 움직인다

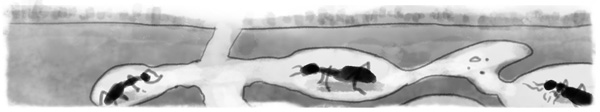

신경 쓰여 돋보기를 끼고 보니 개미다

제 몸보다 몇 십 배 큰 과자부스러기를

짊어진 건지 미는 건지

끙- 끙-

내 눈 속으로 들어온다

순간, 아팠던가

신경이 개미집 가는 미로처럼 느껴졌던가

갑자기 쿵! 소리가 난다

개미가 짐을 부리며 하는 말

- 어쩔라고, 이 양반 오늘도 공쳤군

가슴이 뜨끔한데

새끼들이 식탁에 둘러앉으며

마악 웃는 중이다

참 아득한 풍경이었다

그 詩의 집

- 이성이 시집 ‘갈비뼈가 부러진 포옹’/ 손과손

수많은 생각의 조각조각들이 모여서 한 편의 시를 이룬다. 깨알같이 작은 개미 같은 생각의 조각들이 미로 같은 신경 줄을 지나서 끙끙대며 완성을 향해 가는 것이다. 그것은 때로는 무거운 짐을 배겨내지도 못하면서 일단 짊어지고부터 보는 詩作의 시간이다. 깨알 같은 생각들과 과자 부스러기 같은 달콤한 문장들이 미로를 헤매다가 시 한 편을 짓게 되고, 그 빚어놓음에 젖어서 스스로 아득해 있을 때 새끼들이 식탁에 둘러앉으며 하루의 완성을 알린다. 詩의 집에서 따끈따끈한 詩가 김을 올리며 차려지고 있는 것이다. 시인이 꿈꾸는 풍경, 시인이 참 아득하다고 하는, 새끼들이 있는 바로 그 詩의 집이다. /김은옥 시인