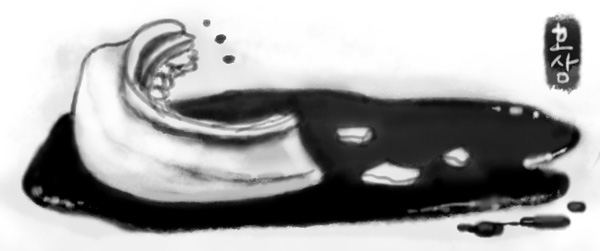

/최금녀

커피 잔이 마루바닥에 떨어졌다

깨지면서 그냥 물러서지 않았다

책상다리에서 살점이 떨어져 나갔고

손가락에서도 피가 흘렀다

사금파리가 된 안개꽃 무늬들이

충혈되어

다시는 만날 수 없는

서로 다른 세상의

낯선 기호로 변했다

아끼던 것들은 깨지는 순간에

얼굴을 바꾼다

순한 이별은 없다

- 시집 ‘한 줄, 혹은 두 줄’

때로, 시의 위의(威儀)에 대해 생각합니다. 사소한 우연에도 기꺼이 자리를 허락하는 일! 일상이 일상처럼 비쳐지는 건 식상할 수 있지만 일상에서 포착해낸 순간의 의표야 말로 시의 위상을 시답게 하는 최고의 질료라는 생각입니다. 시인은 깨져서 못 쓰게 된 커피잔을 통해 이별의 아픔을 보아냅니다. 생물과 무생물과의 이별에도 저렇듯 피 흘리는 고통이 따르는군요. 하물며 사람끼리의 이별이야 일러 무엇 하겠습니까. 무릇 세상 만물은 그 자체만으로도 무상합니다. 금강석인들, 광활한 우주인들, 영겁이라는 통시적 관점으로 보면 영원할 리 없지요. 더구나 상호 관계라는 측면에서는 저렇듯 함부로 깨져버리는 커피잔처럼 한층 아슬아슬 덧없는 것을요. 아무리 애지중지해보았자 관계의 그물을 찢을 땐 가차 없이 얼굴을 바꾸고 맙니다. 상처와 고통을 서로의 몫으로 남기고 말이지요. 참말, 순한 이별은 없나 봅니다. 당신은 그 이별의 사금파리에 몇 번이나 찔려보았는지요, 아니 찔러보았는지요. /이정원 시인