“검찰의 수사 과정은 블랙박스와 같다. 특히 구속 수사의 경우에는 더욱 그렇다. 재판이 시작되기도 전에 검찰의 의도대로 유죄나 무죄의 분위기가 형성된다. 물론 재판 과정에서 검찰이 틀렸다는 게 드러날 때도 종종 있지만 이미 여론재판은 끝난 뒤다.”

뉴스 타파의 심인보, 김경래 기자가 쓴 《죄수와 검사》의 서문에 나오는 글이다. 우리가 익히 알고 있는 현실이다. 그러나 구체적인 내용으로 들어가면 기가 질린다. 없던 죄가 생기고 있던 죄가 덮어지는 과정은 지옥이다. 이런 일들이 자세하게 알려진 건 어느 죄수의 일기장이 조금씩 뜯어져 외부로 넘겨 보관된 결과다.

- 죄수와 검사

2009년 4월 30일 전임 대통령 노무현은 대검에 피의자 신분으로 출석하게 된다. 5월 14일 권양숙 여사가 1억원짜리 시계 두 개를 논두렁에 버렸다는 뉴스가 이어지고 23일 부엉이바위 아래로 몸을 던진 노무현 대통령의 시신이 발견된다. 이명박 정권의 검찰이 그의 목을 쥐고 있었고, 그런 이명박을 훗날 “쿨”했다고 칭찬한 자가 검찰총장이 되었다가 이제는 대권주자로 등판 준비를 하고 있다. 무슨 세상을 만들어보겠다고 하는 걸까?

총리를 지냈던 한명숙은 공동장의위원장을 맡아 “님을 지키지 못해 통탄스럽다. 저 세상에서는 대통령 하지 마시라”는 조사를 한다. 모두에게 통한의 눈물이 쏟아졌다. 다음 해 예고된 서울시장선거에 나가기로 결심한 한명숙은 2009년이 채 지나가기 전 12월에 난데없이 수만불 수뢰혐의의 늪에 끌려 들어가기 시작한다. 그러나 재판 과정에서 돈을 주었다는 사업가 한만호가 자신의 증언을 뒤집는다.

부도로 고소당해 재소자가 된 그는 죄수의 처지에서 검찰의 압박을 받았으나 결국 양심선언을 했던 셈이다. 그는 “유서를 쓰는 심정으로 바로 잡는다”라고 증언한다. 그도 이제 고인이 되었다. 하지만 그가 남긴 비망록은 여전히 살아 있는 목소리로 이 모든 과정을 말하고 있다.

“이 건은 전체를 직접 계획하고 주도하는 아주 윗선에서 만들어진 거다. 협조 안 하면 무척 힘들어질 거다.” 검찰의 말을 옮긴 내용이다.

얼마나 무서웠을까? 노무현-한명숙으로 이어지는 상황을 진압하려 했던 이명박 정권 시기의 정치공작 냄새가 풍긴다. 한만호는 한명숙에게 두고두고 사죄한다. 그러나 검찰이 흘리고 언론이 받아적어 여론재판으로 이끄는 검언유착은 당시 엄청난 위력을 발휘했다.

지금껏 이 사건의 진실은 정리되지 못하고 있다. 그리고 검언유착은 보다 정교해졌다. 이제는 매일 일어나는 일상이다. 언론은 공개 처형장이 되었고 일단 겨냥하면 죽을 때까지 죽이고 죽은 뒤에도 죽인다. 조국 전 법무장관을 수도 없이 불러들여 희대의 죄인처럼 만든다. 부관참시가 따로 없다. 검언유착의 핵심은 “잔혹”이다.

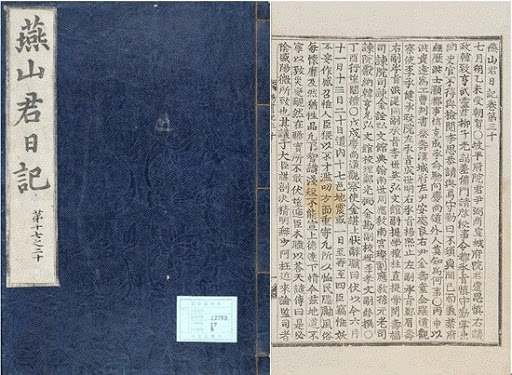

1498년, 갑자로 치면 무오(戊午)년이었다. 피바람이 분다. 김종직의 “조의제문(弔儀帝文)”이 세조의 권력찬탈을 빗댔다는 이유를 들어 벌어진 사화(士禍)로 그의 제자이자 이 내용을 사초(史草)에 담은 김일손과 김종직의 제자들을 모조리 죽이고 몰아낸다. 포악해지고 있던 연산 때였다.

- 무오사화와 부관참시

병조판사를 지냈던 남이 장군이 쓴 시 가운데 “사나이 스무 살에 나라를 평정 못하면 훗날 그 누가 대장부라 하리오”라는 구절을 들어 그를 역모로 모함해 죽이는데 공을 세운 유자광, 그리고 김일손이 쓴 사초에 자신의 비리가 적힌 것에 경악한 이극돈이 손을 잡고 일을 벌인 결과다.

그런데 조선은 성종 때 편찬이 완료된 《경국대전(經國大典)》에 따라 관리를 감찰하는 사헌부, 왕에게 진언하는 사간원, 그리고 군주의 정책에 간하는 홍문관이라는 삼사(三司)제도를 운영하고 있었다. 이들은 왕조체제에서 언로의 기능을 발휘하고 있었고, 왕은 이들의 간언과 비리 관료의 탄핵을 존중해야만 했다. 연산은 성종의 손자였으나 자기의 언행에 간섭해 들어오는 이들 삼사의 말을 반길 까닭이 없다.

그런데 왕권을 통제하면서 여론을 만드는 언로(言路)의 핵심인 삼사의 역할은 언제나 긍정적이었던 것은 아니었다. 왕을 둘러싸고 세력다툼이 그치지 않은 현실에서 사헌부, 사간원, 홍문관 삼사는 어쩌면 당대 정치의 최전선이기도 했다. 무엇보다도 근거도 없이 누군가를 비방하면서 탄핵하여 관직에서 내어쫓는 일이 적지 않았다. 이른바 풍문으로 상대를 제거하는 “풍문탄핵”이 바로 그것이었다.

연산의 포악질과 무오에서 갑자로 이어지는 사화는 삼사가 만들어놓은 풍문탄핵의 기세가 도리어 부메랑처럼 돌아온 요인도 엄연히 존재한다. 그렇지 않았다면 모함과 음해는 쉽지 않게 되었을 것이기 때문이다. 언로를 책임진 자들이 이런 따위의 정치공작에 몰두해버리면 나라는 결단나게 되어 있다.

지금도 이 나라 언론에는 이렇게 비틀고 저리 비튼 ‘조의제문’이 돌아다니고 이극돈과 유자광의 작난(作亂)질이 버젓이 행해지고 있다. 진실이 무엇인지는 도무지 관심이 없는 자들이 사초를 적고 있다. 그러나 그러다가 어떤 일이 벌어졌는지, 그 풍문탄핵의 기운이 어떤 참사를 만드는지 안다면 당장에 그칠 일이다. 무오사화는 김종직을 부관참시했다. 이게 어찌 보이는가?