‘故○○○님(0000.00.00.~2021.04.23.), 거주지: 확인불가, 사망장소: 야산, 장례일 2021.06.10.’

‘故강○실님(1959.00.00.~2021.08.12.), 거주지:확인불가, 사망장소: 의료기관, 장례일 2021.09.25.’

이름, 출생연도, 거주지 그 무엇하나 자세히 알 수가 없다. 아파서 죽었는지, 때가 돼서 갔는지도 불명확하다. 그들이 떠날 땐 아무도 옆자리에 없었다. 슬픔을 나눠줄 사람조차 전혀 찾아볼 수 없는 쓸쓸한 마지막 길이었다. 이들의 유일한 공통점은 단지 인천에서 생을 마감했다는 것이다.

지난 12일 인천시 미추홀구 주안동 옛 시민회관 쉼터에서 외롭게 떠난 이들의 넋을 기리기 위한 ‘홈리스(Homeless) 무연고 합동 추모제’가 열렸다.

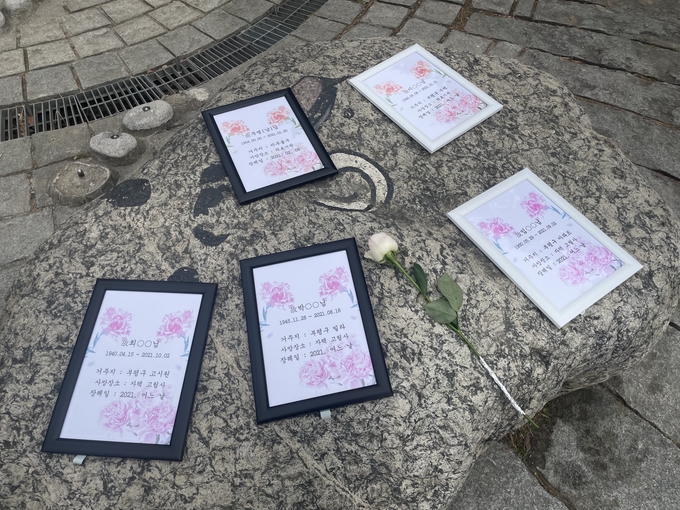

살풀이 추모 공연, 추모사, 무연고 사망자에 대한 소개, 종교계 기도 등이 진행됐다. 시민공원 곳곳에는 무연고 고인들의 한정된 인적사항이 담긴 액자 200여 개가 전시됐다.

지나가던 시민들도 잠시 발길을 멈췄다. 일제 강점기의 잔재라는 주장에 따라 국화 대신 하얀색 장미 한 송이가 고인들의 액자 앞에 놓였다.

이날 추도사를 낭독한 유정복 전 인천시장은 “무연고 사망자도 결국 인천에서 관계가 이어져 있는 분들”이라며 “사람이 태어나 세상을 살아간 뒤 떠날 때 따뜻한 위로조차 받지 못한 외로운 분들과 뒤늦게나마 함께할 기회가 주어져 감사하다”고 말했다.

또 “아름다운 추모제가 앞으로도 이어지길 바란다. 먼저 떠나신 분들께 다시 한 번 위로의 말씀을 전한다”고 덧붙였다.

홈리스는 집이 아닌 공간에서 살아가는 상태를 뜻한다. 명확한 주거지 없이 길거리나 시설, 쪽방, 고시원, 여인숙 등에서 생활하는 이들도 여기에 포함된다. 쓸쓸하게 생을 마감하고 연락되는 가족조차 없는 이들은 간소화된 절차로 화장돼 유골함에 모셔진다.

이번 추모제를 주최·주관한 인천시소외계층장례지원 부귀후원회에 따르면 인천의 무연고 사망자는 2019년 213명, 2020년 277명, 2021년 286명으로 매년 증가 추세다.

국제통화기금(IMF) 외환위기 당시 닥친 경제적 타격이 가족 해체를 가속화했고, 최근 코로나19 여파까지 더해져 사회적 고립이 늘었다. 사망자의 가족과 연락이 닿더라도 오랜 기간 끊긴 관계, 금전적 문제 등으로 시신인수를 포기하는 경우가 대다수다.

실제 보건복지부가 집계한 2019년부터 2021년 8월까지 인천의 무연고 사망자 580명 가운데 464명(80%)은 가족 등 연고자가 시신인수를 거부해 무연고 사망자로 분류됐다.

가기현 소외계층장례지원 후원회 대표는 “연고자가 있더라도 300만~500만 원에 달하는 장례비 지출에 부담을 느끼며 시신 인수를 포기하는 사례가 많다”며 “무연고자로 분류될 경우 빈소 마련 등 장례절차 없이 직장으로 장례가 진행돼 인간의 존엄성 상실이 크다. 인천시 차원에서 좀 더 관심을 갖고 공동 추모 등을 매년 진행해 시민참여 장례문화가 활성화돼야 한다”고 말했다.

[ 경기신문 / 인천 = 조경욱 기자 ]