- 유형원의 통렬한 고발

“경계일정(經界一正) 이만사필(而萬事畢)”

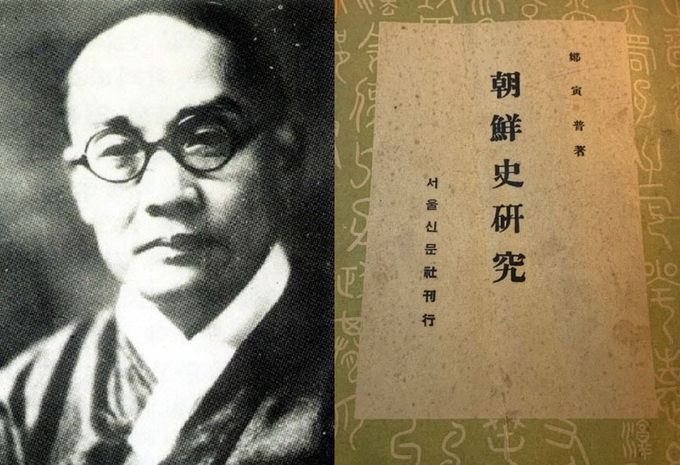

반계 유형원의 『반계수록(磻溪隧錄)』 첫 문장이다. 보다 자세히 말하자면 이는 “옛날의 정전법(井田法)은 이상적인 토지제도였다”로 시작해서 이어지는 대목으로 “경지(耕地)정리가 올바르게 이루어지면 모든 것이 바로 잡히는 법이다”라는 의미다. 고대 정전제를 모델로 “한전론(限田論)”을 펴는 것을 골자로 하는 토지개혁에 대한 혁명적 발언의 출발이었다.

왜 이런 이야기를 해야 했던가? 다음은 『반계수록』의 유명한 구절이다.

“부자의 땅은 경계가 서로 잇닿아 끝이 없고 가난한 이들은 송곳 하나 세워 놓을 만한 땅도 없게 되어 빈익빈(貧益貧) 부익부(富益富)로, 급기야는 모리(謀利)하는 무리들이 이 토지를 모조리 갖게 되는 한편 양민(良民)은 식솔들을 이끌고 떠돌아다니다가 머슴살이로나 들어간다.”

모리배들이 설치고 보통의 백성들은 비참한 지경에 빠져 있는데도 정치는 이들을 거들떠 보지도 않는 현실에 대한 그의 분노가 담겨 있다. 반계 유형원이 조선 실학의 태두(泰斗)로 불리고 성호(星湖) 이익(李瀷)과 다산(茶山) 정약용(丁若鏞)으로 이어지는 정신사적 계보가 만들어지는 토대가 여기에 있다.

임진왜란(1592년)과 병자호란(1636년) 이후 조선은 피멍이 든 채로 농민들의 삶은 피폐해져가는 데 사대부 권력자들은 이들의 등골을 빨고 있는 현실을 유형원은 개탄했다. 전란(戰亂)으로 유실된 토지들이 채 정비도 되지 못한 상태에서 “토지의 무제한적 사적소유가 가능하게 되었다(사점무한/私占無限)”며 이로 인해 양민들은 생활기반을 잃게 되었다고 고발하고 있다.

그는 토지소유에서 배제된 농민들 모두에게 땅을 주도록 해서 생활기반을 굳건히 할 수 있게 하는 동시에 이에 기초한 군역(軍役)을 공정하게 실시하도록 촉구했다. 일상적으로 경제위기에 몰린 농민들에게 군역의 부담까지 부과하는 것은 국가재정의 파탄은 물론이고 결국 국가의 수비능력을 약화시킬 뿐만 아니라 다시 전란을 자초할 수 있다는 우려가 컸다. 그는 이 시대에 가장 괴로운 것이 군역이 되었다고까지 할 정도였다.

이걸 어떻게든 피하고자 “아들 가진 자들은 승려가 되게 하지 않으면 천비(賤婢)에게 장가들게 하였고 딸을 가진 자는 천노(賤奴)에게 시집보내어 값을 받고 그걸로 군역을 대신해서 군역으로 가해지는 일족(一族)의 침해를 면했다”고 적고 있다. 이는 또한 노비의 증가를 결과했다.

노비제, 과거제 폐지를 주장하다

노비제의 폐악은 어떠했는가?

“조선시대에 이르러서는 법을 제정하고 사람을 몰아 천인(賤人)이 되게 할 뿐 천인의 신분에서 빠져나오는 사람은 없었으니, 이 때문에 천인이 점점 많아져서 10명 가운데 8, 9명이나 되었으며 양인(良人)은 점점 적어져서 10명에 1, 2명밖에 안 되었다. 천인 신분에서 해방되는 일은 없는 것이다.”

기가 막히는 일이었다. 이토록 극심한 신분제도의 적폐가 또 어디 있겠는가?

“우리나라의 노비제도는 그 본인이 죄가 있고 없음을 불문하고 그 세계(世系)를 따져서 백대(百代)로도 노비로 삼는다”며 노비를 대하는 태도 또한 야만적이라고 짚고 있다. “사람들이 노비를 사람의 도리로 대접하지 않는다. 굶주리고 추위에 떨고 곤궁하고 고통스러운 것이 그 분수로 되어 구휼하도록 하지 않을 뿐만 아니라 오직 형벌로 다스리고 매질로 몰아붙이며 소나 말과 같이 죽이고 살리고 한다.”

이로써 그는 노비제도 폐지를 강력히 주장한다. 그러면서 이렇게 통탄한다.

“지금 우리나라는 노비를 재물로 삼고 있다. 사람은 모두 같은데 어찌 사람이 사람을 재물로 삼을 수가 있겠는가.”

‘해방의 철학’이자 『반계수록』에 일관된 논지다.

모두가 너무나 당연시했던 과거제(科擧制)도 그의 비판에서 벗어나지 못했다. “과거제를 폐지하라”고 주장한다. 조선시대 사대부 권력의 기본 토대를 정면 공격한 것이었다. 대신 그는 교육제도를 완전히 혁파하여 군(郡), 도(道), 중앙 3 단계로 계통적인 교육을 시켜 아래에서 위로 그 덕성과 식견을 보고 추천하면서 누진적(累進的)으로 상급교육기관에 올리고 중앙을 향해 인재를 배치하는 방식을 제안했다.

시문(時文)이나 경전(經典)지식을 시험보고 그걸로 평생토록 권력의 위치에 오르게 하는 폐단을 철폐하고 인간 됨과 실천력, 견식의 폭과 깊이가 단계마다 점검되어 오랫동안 관찰된 이후 추천되는 공거제(貢擧制)를 대안으로 내놓은 것이다. 이는 행정실무와 평판, 그리고 꾸준한 학습과 노력, 현장성과 실천력 모두가 다방면으로 검증되는 시스템의 확립이라고 하겠다.

그런데 이러한 반계 유형원의 시무책은 안타깝지만 당대의 현실을 움직이지는 못했다. 그는 1622년에 태어나 32세때 전남 부안 우반동(愚磻洞/여기에서 ‘반계/磻溪’라는 호를 따옴)의 초야에 묻혀 20년의 세월을 거쳐 1670년에 『반계수록』을 탈고했다. 그후 무려 100년이 지난 1770년 영조 46년 국왕의 특명으로 이 저작은 경상도 감영에서 발간된다. 그리고 인쇄본을 다섯 곳의 사고(史庫)와 홍문관(弘文館)에 보관하도록 했다는 것이다.

그럼에도 『반계수록』이 조선조 후기 시무(時務)의 책(策)이 되는 것은 쉽지 않았다. 성호 이익은 이렇게 탄식한다.

“근세에 반계 유선생이 지은 『반계수록』이 있는데 우리 동방에서 경세(經世)의 임무를 아는데 가장 중요한 것이다. 그럼에도 현 시대에 팔리지 못하고 사가(私家)의 책 상자 속에 사장 되어있다.

뒤에 차츰 알려지면서 국가에 올려지는 데까지 이르렀다. 그러나 겉으로는 좋아하면서도 속으로는 좋아하지 않고 말로 칭찬하면서도 국사에 적용하려 하지 않았으니 어떻게 한 발자국이라도 실천을 향해서 나갈 수 있었겠는가? 저 『반계수록』의 원고는 바위에 박힌 옥이나 모래에 파묻힌 진주와 마찬가지다.”

조선 실학 북학파의 최연장자이자 최고의 수학, 천문학자 홍대용(洪大容)은 북경에 갔을 때 중국 학자들에게 “조선인의 저서 가운데 이이(李珥)의 『성학집요(聖學輯要)』, 유형원의 『반계수록』을 가지고 경세(經世)를 위한 학(學)으로 한다”고 말하기까지 한다. 이후 조선 사상사를 정리한 정인보가 “조선 근고(近古)의 학술사를 총정리해보자면 반계가 일조(一祖)요 성호가 이조(二祖)요 다산이 삼조(三祖)다”라는 말은 확연하게 타당하다.

개화기 <독립신문>에서는 루소와 몽테스키외를 소개하면서 다산 정약용을 루소로, 반계 유형원을 몽테스키외로 등치시킨 바도 있었으니 『반계수록』이 조선 정신사와 정치학에서 갖게 되는 그 무게와 가치를 되돌이켜 볼 바가 적지 않다. 이는 따져보자면, 두 차례의 참혹한 동아시아 국제전쟁의 충격, 그리고 ‘명청교체(明靑交替)’라는 문명사적 전환의 위기, 서양의 움직임을 감지하기 시작했던 때의 한 재야 지식인의 고뇌가 온통 담긴 사투(死鬪)의 결과물이다.

반계 유형원의 준엄한 목소리를 새기며

그의 목소리는 준엄하다. 한치의 타협도 없고 한치의 물러섬도 없다. 우리는 ‘조선 혁명론’의 근간을 거기서 발견하게 된다. 아니나 다를까 그는 『경국대전(經國大典)』의 체제를 완전히 뒤엎는다.

조선의 기틀을 잡은 『경국대전』이 왕실과 지배층을 위한 권력구도 짜기에 몰두했던 반면에 반계 유형원은 이로 말미암아 배제된 이들의 삶을 끌어안고 새로운 세기를 설계했던 것이다. 평생 권력 근처에는 가지 않고 초야에 묻혀 엄청난 독서를 통해 경세의 대저작을 남긴 그의 가슴에는 현실의 모순에 대한 근본적 각성이 뜨겁게 살아 숨 쉬고 있었다.

“발분(發憤)해서 고인(古人)을 따르며 근본을 다져 부화(浮華)를 척결하자”

여기서 말하는 부화는 실속도 없이 그럴싸 한 것을 말하며 발분은 사마천이 『사기(史記)』를 지을 때 말했던 “발분저서(發憤著書)”와 일맥상통한다. 따라서 『반계수록』은 거대한 문명사적 위기 앞에서 고통을 겪는 백성들을 위한 정치를 꿈꾸었던 지식인이 가슴에 불을 품고 남긴 역사적 유고(遺稿)다. 고인(古人)을 따른다는 것은 문명의 원천을 연구하는 자세를 일컫는다.

『성학집요(聖學輯要)』를 쓴 율곡 이이를 징검다리로 하는 유형원의 스승에는 이원직과 김세렴이 있다. 이원직은 성호 이익의 당숙으로 하멜 표류 사건 때 제주목사로 갔던 바 있으며 그의 『동차록(東搓錄)』은 당대에 널리 알려진 저서라고 한다. 반계가 이런 이원직을 통해 서양문명의 일단(一端)을 전해받았으리라는 추론은 이로써 가능해진다.

김세렴은 반계의 고모부이기도 한데 김세렴의 조부는 동서분당과 관련있는 김효원이다. 김효원의 사위가 다름 아닌 허균이고 그는 반계보다 먼저 부안 우반동에 들어가 ‘정사암(靜思巖)’을 짓고 거기서 『홍길동전』을 집필한다. 허균과 반계의 이런 인연의 흐름 또한 우연일까 싶다.

동아시아 전체의 패권구도가 복잡하게 돌아가고 신자유주의의 지배에 따른 사회적 양극화의 극심한 격차, 모리배(謀利輩)들의 토지 독점, 강고해져가는 자본주의의 신분제도와 그에 따른 인권유린과 차별은 날로 심각해지고 있다. 뿐만 아니라 새로운 '신성가족(神聖家族)'이 된 고시(考試)권력, 특권세력의 군역 도피, 교육의 황폐화 등 또한 전면적 사안이다. 하여 이를 극복하는 방도에 대한 우리의 고민은 날로 깊어간다.

프랑스 혁명 앞에서 프러시아의 현실을 고뇌했던 헤겔, 그 뒤를 이어 세계인류 전체의 운명을 자신의 사유 체계에 넣은 마르크스 못지않게 우리에게도 역사의 모순과 인간의 존엄을 그 근본에서 밝혀나가려 진력을 다한 이들이 존재한다. 바위에 박힌 옥이며 모래사장에 파묻힌 진주를 알아보는 눈이 절실하다.

반계 유형원의 말이 온 몸에 새겨지는 시절이다.

“발분(發憤)해서 고인(古人)을 따르며 근본을 다져 부화(浮華)를 척결하자”

혁명은 역사의 책무이며 인류에 대한 도리(道理)이다. 우리의 사유는 경계를 넘어 새로운 지경에 이를 것이다.

“경계일정(經界一正) 이만사필(而萬事畢)”

어디 경작하는 토지 뿐이겠는가? 무너지고 혼잡해진 정신의 영토를 정비하는 일은 만사를 바로 잡는 시작이다.