일세시대 다도의 침투 과정

해방후 차문화 이끈 인물 등

차문화사·발전 방안까지 다뤄

이 책은 한국의 차문화에 대해 한국의 연구자뿐 아니라 중국과 일본의 연구자까지 참여한 공동연구의 성과물로, 총 10편의 글로 구성돼 있다.

먼저 김상현 동국대 사학과 명예교수가 ‘한국 차문화사’에 대해 말한다.

한반도에는 7세기 신라 선덕여왕 때부터 차가 있었고, 신라 흥덕왕 3년(828)에 김대렴이 당에서 차 종자를 가져와 지리산에 심은 뒤부터 차가 널리 퍼졌다. 고려시대에는 차가 왕실 및 문인, 승려 등 귀족층에 널리 수용돼 다도에 깊은 이해를 가진 다인(茶人)이 등장했다.

조선시대에 이르러 차문화는 불교와 더불어 쇠퇴했지만 조선 후기 초의에 의해 다시 중흥했고, 일제 때 일본식 다도가 침투했으며 해방 이후에는 허백련, 최범술, 박영희 등이 차문화를 이끌었다.

정영선 한국차문화연구소장은 ‘고려 이색의 다공에 나타난 풍류 미의식’을 주제로 이색의 시를 중심으로 다공에 나타난 풍류 미의식을 살펴본다. 다공(茶供)은 찻물, 다사 전반, 행다, 다과, 다구 등을 총괄하는 용어로, 한국의 다공 문화는 고려 후기 이규보와 이색을 중심으로 성행했다.

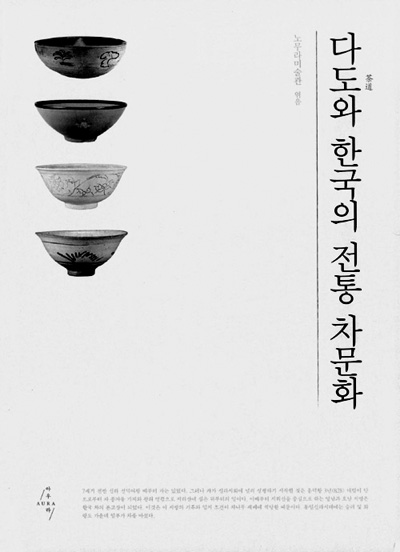

장남원 이화여자대학교 미술사학과 교수는 ‘고려시대 청자와 차문화’에 대해 살펴본다. 고려는 한반도의 도자 역사에서 기술적, 조형적으로 급격한 발전을 이룬 시기로, 음식문화의 발달은 청자 및 백자 생산에 결정적인 영향을 줬다.

관젱핑 저장농림대학 인문학원 교수는 고려의 음다 문화, 고려에서 소비한 찻잎, 다도구에 대한 고증 등 비교문화 시각으로 본 ‘남송과 고려의 차문화 교류’에 대해, 정민 한양대 국문과 교수는 ‘조선 후기의 차문화 개관’을, 최관 고려대 일문학과 교수는 김시성의 아들로 태어나 임진왜란 때 일본으로 끌려간 ‘김여철과 후손들의 삶’에 관해 이야기한다.

또 박동춘 동아시아차문화연구소장은 19세기 쇠락한 차문화를 중흥시킨 인물인 ‘한국의 다성 초의선사’를 소개하며, 김순진 계명대 차문화연구소장 및 특임교수는 ‘한·중·일 차문화 교육의 비교 연구’로 학문적 정체성, 농업 및 산업적 측면의 교과과정 개발 등 한국 차문화 교육을 발전시킬 방안을 제안한다.

마지막 단락은 타니 아키라 노무라미술관장의 ‘한국과 일본의 차문화’, 정은진 오사카시립동양도자미술관 학예원의 ‘일본에서의 한국 차문화 연구사’가 장식한다.