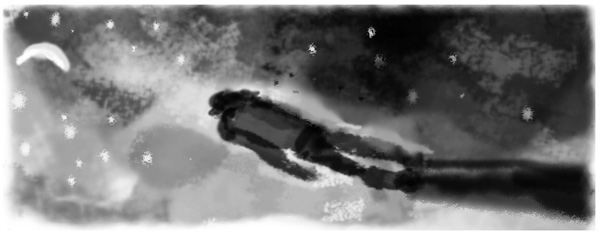

/정홍도

수액주사 바늘이 굳어버린 그물맥을

찾아 헤매는 응급병동

이제 그만 집에 가자는 목소리

창문 두드리는 가을 빗소리다

깊은 눈 그렁그렁 고인 눈물보다

견디다 못한 통증에 이마의 땀

앞서 흐르고

이제 그만 보내달라는 그 목소리

낙엽 밟히는 소리다

초록과 적색의 경계에서

링거주사 호흡기줄 거미줄처럼 엉킨

집중 치료실 조명아래

수액은 한 방울 두 방울

긴 겨울 오늘 밤도 뜬 눈이다

시인의 병고를 느끼게 한다. 자신일수도 있고 가족일수도 있다. 생의 전선에서 보살핀 것은 자신도 아니고 타자도 아니다. 곁에 누군가 있다는 하나만으로 지고지순한 사랑의 길을 걸어온 시인의 병수발이 느껴진다. 이제 너무 무겁다고, 이제 더 고통스럽다고, 그렇다고 들어줄 수 없는 생명의 끈을 놓칠 수 없다. 영혼의 상처를 다스리는 일은 정해지지 않았다. 낙엽들도 세월을 이야기하고 잠을 잔다. 혹독한 가을이 가고 겨울이 간다. 모두 따나가고 이별 같은 준비에 고통이 따르고 후회가 따른다. 텅 빈 가슴을 잡아도 숨결을 지켜본 주름살과 백발머리로 병상을 바라만 볼 수밖에 더 견딜 수 없는 요양원의 뒤안길에서 시인은 자족하며 눈물을 훔칠 것이다. 아름답게 보내고 아름답게 늙어가는 연습을 하자. 시인이여 흔들리는 밤을 잡자 온 힘을 다해 이겨내자. /박병두 문학평론가