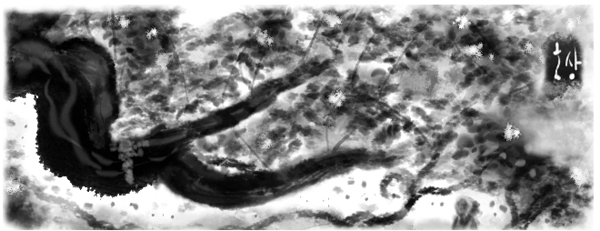

오죽헌 배롱나무

/이복순

오죽헌 뜰 앞

육백 년을 머문 배롱나무

어미는 몸 낮추어 흙으로 돌아갔다 는데

생명 줄 하나 싹을 틔워

어미의 세월을 살고 있다

어머니의 어머니를 찾아서 떠나면

수미산을 몇 바퀴 쯤 돌아야

본래의 어머니를 만날 수 있을까

오죽헌 밤하늘에 뜬 별 들 만큼이나 많았을

내 어머니의 시간들을 살고 있는 나

허상 하나 만들어 놓고 돌고 도는 구나

배롱나무 밑동에 뻗은 실가지

너인 듯 나인 듯

어미에 어미로

또 육백 년을 살겠구나.

시인의 어머니는 어떤 어머니였을까? 문단에 작은 거인으로 불리는 일들은 시인의 창작연수에서 만났던 터이다. 혼자서 쓸쓸하게 고향을 지키는 어머님이 계시지는 않지만 마음 속 어머님은 늘 크고 가슴 저리게 그리움이 된다. 어머니의 맑은 눈물 때문에 밤이 갔고, 콧등 시큰거리며 주름이 갔다. 못 잊을 한사람이 있다면 이 땅에 어머니가 아니겠는가? 눈물의 옷자락과 치마에 사라지고 마는 일상의 반복들이 생의 한 가운데에 서서 아득한 언저리가 되어 서 있고 싶어지는 아름다운 시다. 시인은 날렵하다. 씩씩한 용맹스러움은 어디서 오는지 시인의 통찰력과 혜안에 늘 놀랍다. 스스로 겸양의 미덕의 질서를 세우려는 시인의 사유는 귀감이다. 머리칼에 스치는 바람에도 우린 이별을 했다. 흔들리는 이름들로 어머님의 석자를 지운다고 지워지는 것일까? 슬그머니 다시 떠오르는 우리들의 어머님 얼굴이 그려진다. /박병두 문학평론가