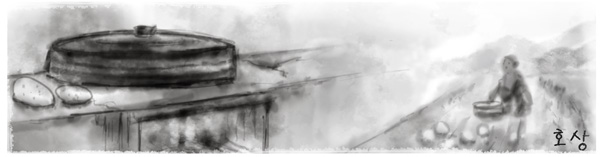

감자를 삶다가

/최서연

물이 바짝 졸은

냄비에서

감자 몇 알이 뜨거워

타닥 타닥거리며

살이 터진다.

뜨거워지지 않고 익는 것이 있으랴마는

발 벗은 뙤약볕에서

감자알 낳는 우리 어머니

평생에 타닥타닥 소리

한 번 내지 못했는데

어떤 삶을 익히려고

아! 저리도

발뒤꿈치가 그물이 되었을까

- 시집 ‘물은 맨살로 흐른다’ 중에서

감자를 삶다가 어머니를 생각한다. 솥 안에서 타닥거리는 감자 익어가는 소리를 들으면서 문득 어머니를 떠올린다. 평생 흙밭에서 사시던 어머니는 대놓고 타닥거리지도 못하셨다. 발뒤꿈치에 굳은살이 박이고 그 굳은살이 다시 갈라지고 터져서 종내는 피를 보여도 아프다는 소리 안하셨다. 그래서 어머니의 발뛰꿈치는 늘 그물처럼 터져 있었고 터진 발뒤꿈치는 으레 어머니의 것일 뿐이었다. 어머니가 되어야 비로소 어머니를 안다. 그래도 오늘의 어머니와 예전의 어머니와는 격이 다르다. 그 격이 다른 어머니로 인해 우리는 오늘에 와 있다.

/장종권 시인